- Edito N°50 - La politique comme création d’ambiances | Politics as the creation of ambiances, Dominic Desroches

- Edito N°49 - Un atelier hispano-scandinave sur l'atmosphère | A Spanish-Scandinavian Workshop on Atmosphere, Carsten Friberg et al.

EDITO N°50

01/10/2012

Dominic Desroches

PhD, Montréal, Québec. Auteur de plusieurs articles sur Peter Sloterdijk et le temps politique. Membre du nouveau Centre de recherche sur l’éthique publique et la gouvernance (Saint-Paul University, Ottawa, Canada).

PhD, Montreal, Quebec. Author of numerous articles on Peter Sloterdijk and political of time. Member of the new Research Centre in Public Ethics and Governance (Saint-Paul University, Ottawa, Canada).

La politique comme création d’ambiancesDans un article publié dans un collectif, le philosophe allemand Peter Sloterdijk examinait les conditions ayant mené à la démocratie1. Selon lui, ce régime politique doit être compris comme une invention atmosphérique qui est d’origine spatiale et médiatique. Il repose sur la capacité de créer des « salles d’attente » (waitings rooms). Voyons ici pourquoi. La communauté démocratique repose, en effet, sur des prémisses atmosphériques. Aux yeux de Sloterdijk, la démocratie a partie liée avec le développement de l’architecture. Afin d’illustrer sa thèse, il a recours à la métaphore du Palais de cristal2 pour rappeler la première construction climatique. Les plantes, ajoute-t-il, appartiennent aussi à l’ambiance des constructions humaines. Les hommes appartiennent à l’« environnement », de même la maison écologique aurait peut-être des précurseurs chez les penseurs de la polis grecque, notamment Aristote, et les dessinateur des villes grecques. Comment expliquer cela ? Le concept de polis (cité) veut que l’on partage, dans un monde « artificiel », c’est-à-dire construit par des hommes, les mêmes parois, les mêmes murs. La polis est une maison écologique au sens psychopolitique : vivre ensemble pour les Grecs, c’était expérimenter une nouvelle manière de concevoir le pouvoir et les lois à l’intérieur d’un espace limité. Les hommes ne sont pas des « citoyens » par nature puisqu’ils doivent se fabriquer le climat nécessaire pour le devenir. Ils doivent construire un espace permettant d’accepter autrui dans la proximité. Le développement de la démocratie impliquait donc une urbanisation spécifique car pour réaliser son idéal, les philosophes devaient réfléchir à la politique en terme d’ambiance, c’est-à-dire aux « conditions psychopolitiques de l’intégration sociale »3. L’originalité de Sloterdijk est entre autres de souligner que, au niveau des conditions pré-politiques, on trouvait déjà l’idée d’espace public. Cet espace public n’est pas seulement la réunion de personnes, mais aussi la construction de l’enceinte permettant la rencontre d’autrui dans la proximité, comme dans le cas de l’agora. Déjà, l’installation devait favoriser la vue des participants afin de créer une sorte d’immersion citoyenne. Il fallait sortir de soi pour imaginer la volonté de tous. L’une des prémisses atmosphériques de la démocratie est cette rencontre - l’installation favorisant une expérience nouvelle et intégrative - entre ceux qui voient et ceux qui participent, entre ceux qui parlent et ceux qui doivent, dans l’attente, écouter. Il y a pour la première fois l’acteur et le spectateur dans la même personne. Or, l’enceinte devait aussi impliquer une acoustique particulière. Elle devait favoriser le discours public, c’est-à-dire le transport du son afin de permettre la discussion. Art de la parole, la démocratie exige d’elle-même une ambiance et une acoustique rigoureuse. Il n’est donc pas accidentel que la démocratie aille de pairs avec le développement de la rhétorique et de la philosophie, c’est-à-dire des savoirs de l’écrit. En effet, parler des choses, mais aussi les capter dans des concepts, voilà ce qu’exige la démocratie et rend possible ses enceintes. La polis devient, en ce sens, le réservoir symbolique des objets du futur débat démocratique. Dans ce contexte atmosphérique, la démocratie n’apparaîtra que lorsque les citoyens seront enfin capables d’entendre des discours d’autrui et de se concentrer sur leur contenu. Elle exigeait des salles d’attente, c’est-à-dire des structures de temporalisation, pour parler comme N. Luhmann. Elle aura exigé des participant qu’ils apprennent à utiliser et gérer le temps, concrètement dans l’attribution des tours de parole et la limitation des longs discours des Athéniens. Ils auront aussi compris l’importance de la synchronicité, de la réciprocité, de la patience et du contrôle de soi (sophrosyne), lesquelles qualités requièrent une atmosphère spécifique. Le régime démocratique, on le voit, appelait de lui-même un entraînement car il a son propre « temps politique », qui est plus long et exigeant que ceux de la monarchie et de la tyrannie. Et si la psychologie grecque repose sur la fierté, le courage ou la force dans le thymós, la démocratie devait s’assurer déjà que la fierté n’allait pas se transposer immédiatement en actions et réactions. Ce régime exigeait des citoyens un certain contrôle de soi impossible sans un rapport nouveau au temps, à l’ambiance, voilà qui donnait une nouvelle extension au thymós. Cette remarque traduit peut-être le caractère révolutionnaire de tout idéal démocratique. Car en régime démocratique, la visée d’égalité ne peut se réaliser que si les conditions atmosphériques le permettent. Contre une tyrannie dans laquelle le thymós est devenu fou, une tyrannie qui ne respecte plus les adversaires, ni le temps de la parole ni celui de la réflexion, la démocratie exige encore un rapport réflexif dans le temps. La démocratie est un art politique de l’atmosphérique, conclut Sloterdijk, puisque là où il n’a pas d’espace compensateur, la peur et la contrainte auront tendance à imposer leurs lois contre la liberté. 1. Sloterdijk, P., "Atmospheric Politics", in Making Things Public – Atmospheres of Democracy (B. Latour and P. Weibel, Ed.). Cambridge, MIT Press, 2005, p. 944-951. 2. Le Palais de cristal (Crystal Palace) est tout d’abord une construction. Il s’agit d’un bâtiment construit pour accueillir la Great Exhibition londonienne de 1851, à Hyde Park. L’édifice intégrait le fer et le verre. C’était une immense « serre » qui, construit en un temps record en raison de l’utilisation de structures préfabriquées, permettait de voir le ciel. En tant que métaphore, le Palais de cristal est pour Sloterdijk l’image de l’économie capitaliste européenne qui a conduit à la mondialisation. C’est enfin le titre d’une partie de Globen, le tome II de sa trilogie, qui sera publiée séparément en français. 3. Sloterdijk, P. "Atmospheric Politics", p. 947. | Politics as the creation of ambiancesIn an article published in a collective, the German philosopher Peter Sloterdijk examined the conditions that led to democracy1. According to him, this political regime must be understood as an atmospheric invention with spatial and mediatic origins. He rests on the capacity to create waiting rooms. Let us understand why. Indeed, the democratic community rests upon atmospheric premises. From Sloterdijk’s point of view, democracy is in part related to the development of architecture. To illustrate his thesis, he resorts to the Crystal Palace2 metaphor to recall the first climatic structure. He adds that plants belong also to the ambiance of human structures. Men belong to the “environment”, even ecological homes may date back to the thinkers of the Greek polis, notably Aristotle and the designers of Greek cities. How can this be explained? The concept of polis (city) necessitates sharing, in an « artificial » world, in other words, built by man, within the same walls. The polis is an ecological home in the psychopolitical sense: to live together according to the Greeks was to experiment a new way of conceiving power and the laws within a limited space. Men are not « citizens » by nature because the climate to become such must be fabricated. They must build a space to allow others within their proximity. Thus, the development of democracy implied a specific urbanization because, to realize its ideal, philosophers needed to reflect on politics in terms of ambiance, in other words, on the “psychopolitical conditions of social integration”3. Sloterdijk’s originality underlines that, from a pre-political condition, the idea of a public space is found. This public space is not only a reunion of people, but also the building of a place allowing the meeting of others in proximity, as is the case of the agora. Already, this installation had to favor the participants’ views in order to create a sort of citizen immersion. We had to go out of ourselves to imagine the will of others. One of the atmospheric premises of democracy is this meeting – a space that favors a new and integrative experience – between those who witness and those who participate, between those who speak and those who must, whilst waiting, listen. For the first time, the actor and spectator are found within the same person. But the structure had to imply a particular acoustic. It had to favor the public discourse, that is to say the transportation of sound in order to facilitate the discussion. With the art of speech, democracy necessitates an ambiance and a rigorous acoustic. It is thus not accidental that democracy and the development of rhetoric and philosophy, that is the knowledge of writing, go hand in hand. In effect, to speak of things and also to grasp concepts, this is what democracy calls for and makes its structure possible. The polis becomes, in this sense, the symbolic reservoir of future democratic debates. In this atmospheric context, democracy appears only when citizens are finally able to hear the other’s discourse and to concentrate on its content. It requires “waiting rooms”, or in other words structures of temporalisation, in N. Luhmann’s words. It will have already called for participants to learn to use and manage time, concretely in the allotment of speaking and the limitation of elongated discourses of Athenians. They will have understood, as well, the importance of synchronicity, reciprocity, patience and self-control (sophrosyne), which are qualities that require a specific atmosphere. The democratic regime, as we see, calls on itself a training because it has its own « political time », which is longer and more demanding than a monarchy and a tyranny. And if Greek psychology rests on pride, courage or force on the thymós, democracy must re-assure itself that pride wasn’t going to transpose itself immediately to actions and reactions. This regime demanded citizens a certain self-control that is impossible without a new relationship to time and ambiance. This is what gave way to a new extension of thymós. This statement translates perhaps the revolutionary character of all democratic ideas. In democracy, indeed, the target of equality can only be realized if the atmospheric conditions allow it. Against a tyranny where the thymós has gone mad, a tyranny that does not respect its adversaries, the length of speech or the reflection, democracy demands a reflective relationship in time. Democracy is an atmospheric political art, concluded Sloterdijk, because where there is no compensatory space, fear and constraint will tend to impose their laws against liberty. 1. Sloterdijk, P., "Atmospheric Politics", in Making Things Public – Atmospheres of Democracy (B. Latour and P. Weibel, Ed.). Cambridge, MIT Press, 2005, p. 944-951. 2. The Crystal Palace is first of all a structure. It is a building which was built to accomodate London’s Great Exhibition of 1851 in Hyde Park. The structure integrated iron and glass. It was an immense greenhouse which, built in record time due to the use of prefabricated structures, allowed the a view of the sky. As a metaphor, the Crystal Palace is, for Slotedijk, the image of the European capitalist economy which led to globalization. It is finally the title of a section of Globen, book II of his trilogy. 3. Sloterdijk, P. "Atmospheric Politics", p. 947. |

| |

EDITO N°49

30/04/2012

Dr. Carsten Friberg

Professeur adjoint, École d'architecture d'Aarhus, Danemark

Assistant Professor, Aarhus School of Architecture, Danemark

Dr. Guillermo Guimaraens Igual

Dr. Guillermo Guimaraens Igual

Profesor Contratado Doctor (Maître de conférences en CDI, titulaire d'un doctorat). Département de composition architecturale, E.T.S. Architecture. Universidad Politécnica de Valence (Espagne)

Profesor Contratado Doctor. Departamento de Composición Arquitectónica E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia

Dr. Juan José Tuset Davó

Dr. Juan José Tuset Davó

Professeur adjoint, École d'architecture d'Aarhus, Danemark

Profesor Asociado. Departamento de Proyectos Arquitectónicos; E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia

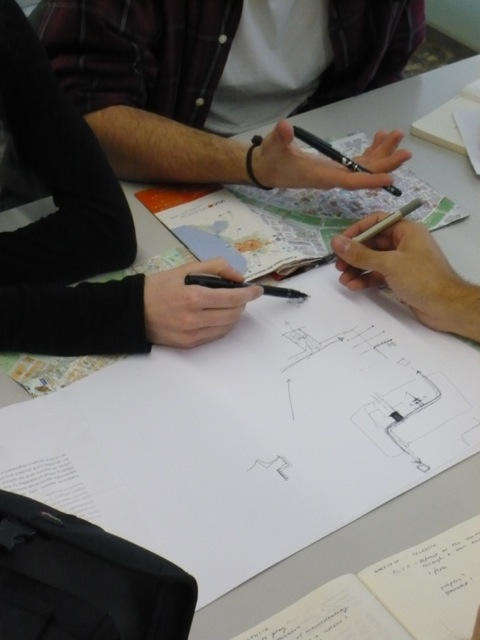

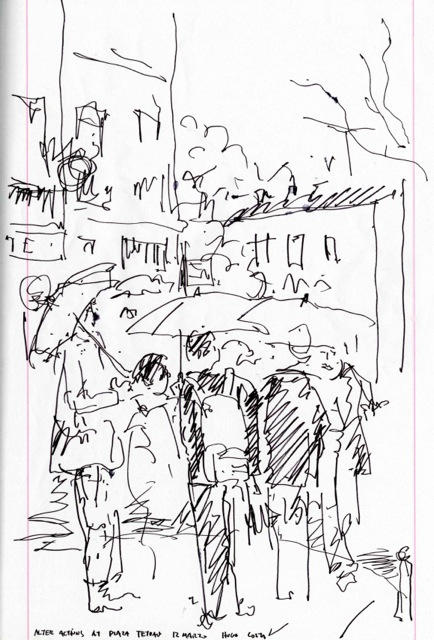

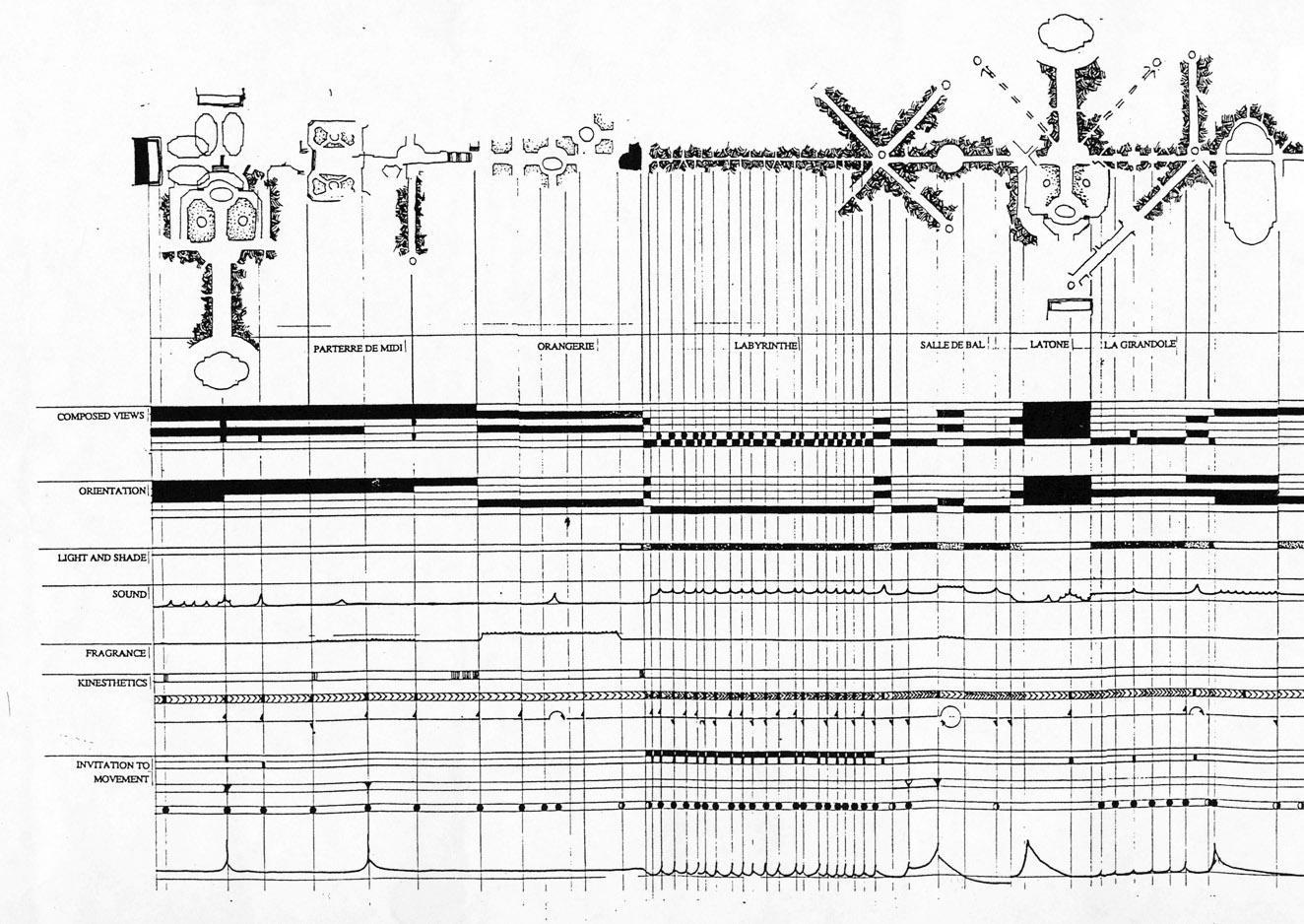

Alter + Action. Un atelier hispano-scandinave sur l'atmosphèreSite Internet :  http://alteraction.wordpress.com/ http://alteraction.wordpress.com/Photos : © Carsten Friberg Dessins de Hugo Antonio Barros de Rocha Costa, Professeur adjoint, Département d'expresssion graphique architectonique à l'E.T.S. d'architecture. Universidad Politécnica de Valence (Espagne). L'atmosphère est une matière éphémère à travailler. Le concept est aussi vague qu'il est exhaustif. Il est aisé de se faire une idée d'une atmosphère par rapport à des lieux ou à des zones géographiques mais lorsqu'il s'agit d'être plus précis quant à ce qui les caractérise, cela devient beaucoup plus complexe. Si l'on pense aux différences entre une atmosphère méditerranéenne et une atmosphère scandinave, on fera probablement référence à la lumière et au climat, ainsi qu'à l'organisation et à l'utilisation des espaces publics. Mais qu'en est-il lorsque l'on aborde des questions architectoniques plus spécifiques sur les atmosphères méditerranéennes et scandinaves ? En mars, nous avons amené deux groupes d'étudiants en architecture ensemble à Valence (Espagne) pour un atelier sur l'atmosphère : un groupe espagnol (incluant un Italien) de l'E.T.S. d'architecture, Universidad Politécnica de Valence et un groupe danois (incluant des étudiants d'Islande, de Norvège et de Finlande) de l'École d'architecture d'Aarhus. L'idée était de faire travailler les étudiants ensemble à préparer des interventions dans des lieux publics dans l'optique de modifier l'atmosphère du lieu en question. Les interventions étaient liées aux éléments caractéristiques de la ville espagnole. On a pu immédiatement observer que les similitudes entre les étudiants espagnols et scandinaves étaient beaucoup plus évidentes que les différences. Le programme architectural a été établi immédiatement au-delà des différences, qu'elles soient géographiques ou éducatives, l'institution espagnole étant une université technique et l'établissement danois se situant dans la tradition des beaux-arts. Peut-être la communauté immédiate a-t-elle également quelque chose à voir avec le fait que l'atmosphère de l'atelier soit ouverte, curieuse et créative. L'atmosphère, indépendamment de son lien avec l'environnement physique, est, dans une très grande mesure, une question de relations humaines. Le facteur humain a peut-être été l'élément déterminant des interventions. Le projet devant être décidé et réalisé en trois jours, il n'était guère possible de se lancer dans des interventions physiques dépassant de simples objets. L'une des observations faites fut de découvrir à quel point une intervention devait être étonnamment forte pour susciter une réaction des spectateurs1. Il semblait plus facile de créer une interaction lorsque des objets étaient en jeu, même si cela pouvait impliquer une invitation à interagir.Bien entendu, une semaine d'atelier ne fournit pas beaucoup de réponses mais soulève plutôt davantage de questions pour de futures expériences. La réflexion sur les éléments architectoniques plus spécifiques faisant écho aux atmosphères méditerranéennes et scandinaves est susceptible d'attirer l'attention sur l'importance de l'intervention corporelle, à la fois pour son influence sur un lieu et en tant qu'élément de travail sur les atmosphères. Nous réagissons à la présence physique des personnes d'une manière explicite et implicite, dans la mesure où nous communiquons constamment avec les autres et la présence des gens influence fortement l'atmosphère. De même, la présence physique est une manière d'analyser un lieu car elle révèle beaucoup sur la manière dont il est perçu et utilisé et sur la façon dont on peut intervenir dessus, ce qui soulève des questions sur notre manière de percevoir, qu'il s'agisse de la manière dont nous percevons les atmosphères de différents lieux géographiques ou de savoir si nous devons avoir une perception corporelle lorsque nous parlons d'atmosphères, c'est-à-dire par l'action, le déplacement et l'activation de tous les sens. 1. NdT : le terme anglais utilisé dans le texte original était « bypasses » (dérivations, contournements) mais le sens de la phrase laisse penser que l’on a voulu écrire « bystanders » (spectateurs). | Alter + Action. A Spanish-Scandinavian Workshop on AtmosphereWeb site :  http://alteraction.wordpress.com/ http://alteraction.wordpress.com/Photos : © Carsten Friberg Drawings by Hugo Antonio Barros de Rocha Costa, Profesor Ayudante, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica at E.T.S.Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia. Atmosphere is an ephemeral matter to work with. Just as inclusive the concept is it can also be very vague. We may easily have an idea of atmosphere related to places or geographical areas but when it comes to be more specific about what characterizing them it becomes much more complicated. Thinking of differences between a Mediterranean and a Scandinavian atmosphere we would probably relate it to something about light and climate as well as the organization and use of public spaces. But what happens when we move into some more specific architectonic questions about Mediterranean and Scandinavian atmospheres? In March we brought two groups of architectural students together in Valencia for a workshop on atmosphere – a Spanish group (including one Italian) from E.T.S. Arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia and a Danish group (including students from Iceland, Norway, and Finland) from Aarhus School of Architecture. The idea was to have the students working together on making some interventions in public places that could change the atmosphere of the specific place. The interventions were related to elements typical for the Spanish city. Immediately observed was that the similarities between the Spanish and the Scandinavian students were far more obvious than the differences. The architectural agenda was established immediately across geographical differences as well as educational – the Spanish institution being a technical university and the Danish within a beaux arts tradition. Perhaps the immediate community also is related to the atmosphere of the workshop being open, curious and creative. Atmosphere is, apart from being about the physical environments, very much a matter of human relations.The human element was perhaps the determining part of the interventions. While decided about and performed within three days it didn't leave much room for physical interventions beyond some simple objects. An observation was how surprisingly strong an intervention it took to provoke a response from the bypasses. An interaction appeared easier to create when objects were involved though an invitation to interact may be implied. Of course, a week of workshop does not give many answers but rather raise more questions for future experiments. Reflecting on the more specific architectonical elements responding to the Mediterranean and Scandinavian atmospheres could perhaps draw attention to the importance of the bodily intervention for both what it does to a place and as an element of working with atmospheres. We react to the bodily presence of people both explicitly and implicitly as we are constantly interacting with other people and the presence of people means a lot to the atmosphere. Also, the bodily presence is a way of analyzing a place as it reveals a lot about how it is perceived and used and what can be done to it. This introduces questions of how we perceive; both about how we perceive atmospheres of geographical different places and whether we have to perceive bodily when discussing atmospheres i.e. by acting, moving, and activating all senses. |

| |

- Edito N°48 - Détection d’ambiances : expériences de mesures d’activité... | Sensing Atmospheres: experiences of electrodermal activity..., Seckin Basturk Friberg

- Edito N°47 - Espaces sensibles et espaces psychiques | Sensitive spaces and psychic spaces, Christophe Bittolo

- Edito N°46 - Qu'entendez-vous par zones calmes ? | What do you mean by quiet areas?, Catherine Lavandier et al.

- Edito N°45 - Le rapport du (cyber) ethnographe urbain à l'ambiance | The report of the (cyber) urban ambiance ethnograph, Nathalie Boucher & Laurence Janni

- Edito N°44 - Un pied dans la ville quand on est presbyacousique | One foot in the city when we are presbyacusis, Faten Hussein

- Edito N°43 - A la croisée des chemins des ambiances... et du Paléolithique... | At the crossroads of the ambiances... and the Upper..., Anne Bertrand-Callède

- Edito N°42 - L’ambiance urbaine dans le skateboard, ou l’animation de la rue... | Urban ambiance in skateboarding, or street entertainment..., Julien Laurent

- Edito N°41 - Comment construire écologique au 21e siècle ? | How do we build ecologically in the 21st century?, Jean-Louis Izard

- Edito N°40 - Dé(s)cor(p)s plastiques | Plastic Body(s), Rachel Thomas

- Edito N°39 - La découverte de la vallée du M’zab par l’architecte... | The discovery of the M’zab valley by architect..., Xavier Dousson

| |

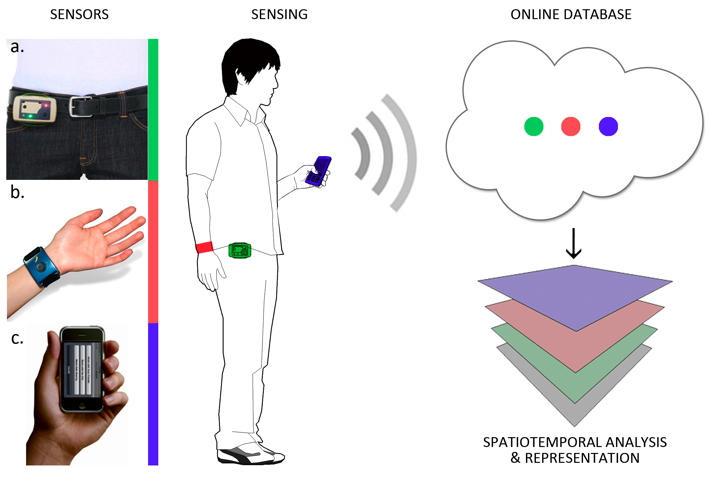

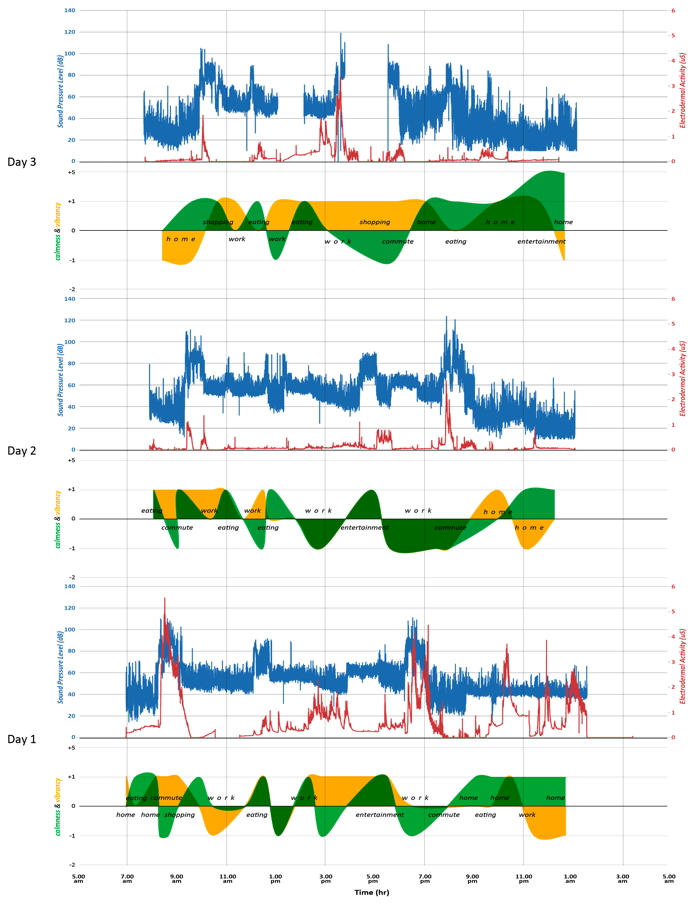

Détection d’ambiances : expériences de mesures d’activité électrodermaleLe séminaire de l’année dernière organisé par Cost TD08041 et intitulé « Soundscape - Measurement, Analysis, Evaluation »2 à Aix-la-Chapelle, Allemagne, comprenait notamment un exercice de promenade sonore que les participants ont réalisé en deux groupes dans le centre d’Aix-la-Chapelle. Les deux groupes ont emprunté le même chemin mais ont commencé leur promenade sonore à partir de points différents : le premier groupe est parti du centre-ville pour se diriger vers la périphérie tandis que l’autre groupe est parti de la périphérie pour avancer vers le centre. À l’issue de la séance de promenade, des différences surprenantes sont apparues entre les deux groupes concernant leur ressenti des qualités de la ville. Pour mon groupe et moi-même, la place entre l’Hôtel de ville et la cathédrale était très calme ; je pouvais même distinguer les mots d’un couple relativement éloigné de moi. Mon expérience était comparable à celle du calme d’une bibliothèque, mais je me trouvais en plein centre d’Aix-la-Chapelle, entre deux lieux d’intérêt touristique importants. Je me sentais calme, détendu mais éprouvais en même temps une sensation d’ennui, voire un peu de lassitude. En revanche, l’autre groupe est resté occupé au même endroit pendant près d’une heure, prenant plaisir à écouter un orchestre de rue, à observer les gens rassemblés et probablement à danser au son de la musique. Cette expérience personnelle m’a fait remettre en question les techniques et termes que nous employons habituellement pour décrire le bruit et les environnements acoustiques des villes. Et en réponse à cette expérience, une étude préliminaire a été entreprise afin d’explorer les relations spatio-temporelles entre des stimuli physiques (son) et des réactions émotionnelles à ces stimuli dans notre vie quotidienne. Une expérience en situation réelle a été menée, en étudiant les réactions émotionnelles d’un sujet par le biais de l’activité électrodermale (EDA) (également appelée conductivité de la peau), des niveaux sonores et d’auto-évaluations subjectives pendant différentes activités. Dans ce contexte, un sujet a été équipé d’un capteur de variables d’environnement3 et d’un capteur d’EDA4, et transmettait des auto-évaluations en temps réel au moyen d’un smartphone sur une période d’expérimentation de trois jours. Les niveaux de pression acoustique (dB), l’emplacement (latitude et longitude), et les niveaux d’EDA (μS) en temps réel ont été consignés à chaque seconde tout au long de la période de trois jours. De plus, les réactions du sujet à l’environnement en termes d’états émotionnels et de bruit perçu ont été mesurées à de multiples reprises, ainsi que d’autres variables, à l’aide d’un questionnaire en ligne accessible par smartphone. En outre, le participant transmettait également des informations sur l’activité entreprise au moment de la transmission du questionnaire. Les états émotionnels étaient rapportés dans deux dimensions : le calme et la résonance. Le bruit perçu diffère du niveau de pression acoustique par le fait que ce dernier est un paramètre physique tandis que le bruit perçu résulte de l’interprétation des stimuli sonores en fonction de leur caractère acoustique, de leur source, de leur signification et de leur harmonie dans le contexte (Figure1). Les résultats de l’expérimentation indiquent que les niveaux d’EDA et le niveau de pression acoustique mesuré présentaient une corrélation significative. De plus, l’état émotionnel de calme auto-évalué était fortement lié à la fois au niveau réel de pression acoustique et au bruit perçu. Par ailleurs, il existait une cohérence apparente entre le calme auto-évalué et les niveaux d’EDA mesurés (Figure 2). En conclusion, les résultats préliminaires font apparaître des concordances étonnantes entre les mesures subjectives et physiologiques d’émotions fortement associées aux sons de tous les jours, ce qui laisserait entendre que le suivi du niveau d’EDA peut s’avérer un outil précieux pour l’évaluation, basée sur l’émotion, de qualités sensorielles et d’ambiances sonores de notre environnement. En outre, la collecte d’informations spatio-temporelles – subjectives, physiologiques et environnementales – auprès d’experts locaux dans leur cadre de vie réel au moyen de systèmes mobiles sans fil, promet une visibilité unique sur les ambiances urbaines. Néanmoins, afin que les résultats soient plus conséquents et les observations de plus en plus fiables, il est crucial d’élargir l’échantillonnage des participants à l’étude et de poursuivre l’expérimentation. Remerciements L’étude a été menée lors de ma période de visite au Laboratoire Senseable City Lab du MIT. Je tiens à remercier pour leur soutien Carlo Ratti, Rex Britter et Prudence Robinson du MIT Senseable City Lab., Rosalind Picard et Rob Morris du MIT Media Lab. Affective Computing group, ainsi que Luigi Maffei et Massimiliano Masullo du Laboratoire RiAS, SUN. | Sensing Atmospheres: experiences of electrodermal activity measurementsLast years seminar organized through Cost TD08041 entitled “Soundscape - Measurement, Analysis, Evaluation”2 in Aachen, Germany, incorporated a soundwalk exercise that participants carried out in two groups throughout the center of Aachen. Both groups took the same path but started their soundwalks at different points; one group began at the city center and moved towards the periphery, whilst the other group set out from the periphery and walked towards the center. After the soundwalk session intriguing differences emerged between the two groups regarding their experienced qualities of the city. For me and my group, the square between the Rathaus and the Cathedral was very quiet, I could even recognize the words of a couple relatively distant from me. My experience was similar to that of being in a quiet library, but I was right in the center of Aachen between two important, touristic landmarks. I felt calm, relaxed but at the same time bored and maybe a bit wearisome. In contrast, the other group remained occupied at the same location for almost one hour, having fun listening to a street band, observing people gathered and probably dancing to the music. This first-hand experience made me question the techniques and terms that we usually employ to describe noise and soundscapes of cities. And in response to this experience, a preliminary study was undertaken to investigate spatiotemporal relationships between physical stimuli (sound) and emotional responses to it in our daily lives. A real-life experiment was carried out, monitoring a subject’s emotional reactions by means of: electrodermal activity (EDA) (also known as skin conductance), sound levels and subjective self-reports during different activities. Within this context, a subject carried one environmental sensor3 and one EDA sensor4, and submitted self-reports in real-time using a smartphone over a three day experimentation period. Real-time sound pressure levels (dB), location (latitude and longitude), and EDA levels (μS) were logged every second throughout the 3-day period. Furthermore, the individual’s responses to the environment in terms of emotional states and perceived noisiness were measured multiple times along with other variables using an online questionnaire accessed via a smartphone. In addition, the participant also submitted information on the actual activity being undertaken at the time of questionnaire submission. The emotional states were reported in two dimensions; calmness and vibrancy. Perceived noisiness differs from sound pressure level in that the sound pressure level is a physical parameter while perceived noisiness is a result of the interpretation of the sound stimuli as a function of its acoustic character, its source, its meaning and its harmony with its context (Figure1). The results of the experiment indicate that EDA levels and measured sound pressure level had a significant correlation. Furthermore the self-reported emotional state of calmness was strongly correlated with both actual sound pressure level and perceived noisiness. In addition, there was apparent consistency between the self-reported calmness and measured EDA levels (Figure 2). In conclusion, the preliminary results indicate intriguing consistencies between subjective and physiological measures of emotions that were significantly correlated with everyday sounds. This would suggest that EDA level monitoring may prove to be a useful tool for an emotion based assessment of sensory qualities and soundscapes of our surroundings. In addition, gathering spatiotemporal information – subjective, physiological and environmental – from local experts in their real-life setting through wireless mobile devices, promises unprecedented insight into urban ambiances. Nonetheless, in order to draw more substantial results and have increasingly reliable insights, it is crucial to scale up the sampling size of participants within the study and do further experimentation. Acknowledgement The study is conducted during my visiting period at MIT Senseable City Lab. I gratefully acknowledge the support of Carlo Ratti, Rex Britter and Prudence Robinson from MIT Senseable City Lab., Rosalind Picard and Rob Morris form MIT Media Lab. Affective Computing group, Luigi Maffei and Massimiliano Masullo from Laboratory RiAS, SUN. |

1. “About Soundscape of European Cities and Landscapes.” [Online]. Available:  http://soundscape-cost.org/. [Accessed: 14-Oct-2011]. http://soundscape-cost.org/. [Accessed: 14-Oct-2011].2. A. Fiebig et al., “Education in Soundscape-A seminar with young scientists in the COST Short Term Scientific Mission ‘Soundscape-Measurement, Analysis, Evaluation’ ” in 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010, Sydney Australia, 2010. 3. Sensaris, “Eco Senspod,” Smart Wireless Sensor Solutions, 2011. [Online]. Available:  http://www.sensaris.com/environment/. [Accessed: 12-Sep-2011]. http://www.sensaris.com/environment/. [Accessed: 12-Sep-2011].4. “Galvanic Skin Response for Measuring Emotions | Q Sensor | Affectiva.” [Online]. Available:  http://www.affectiva.com/q-sensor/. [Accessed: 13-Oct-2011]. http://www.affectiva.com/q-sensor/. [Accessed: 13-Oct-2011].5. Ming-Zher Poh, N. C. Swenson, and R. W. Picard, “A Wearable Sensor for Unobtrusive, Long-Term Assessment of Electrodermal Activity,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 57, pp. 1243-1252, May 2010. 6. C. Nold, Emotional Cartography - Technologies of the Self. Wellcome Trust, 2009. 7. R. Cain, P. Jennings, and J. Poxon, “Setting targets for soundscape design: The practical useof a 2-dimensional perceptual space,” in 39th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering - Inter Noise 2010, Lisbon, Portugal, 2010. 8. M. Martino, R. Britter, C. Outram, C. Zacharias, A. Biderman, and C. Ratti, “Senseable City,” in Digital Urban Modelling and Simulation, Springer, 2010. | |

| |

EDITO N°47

27/10/2011

Christophe Bittolo

Psychologue, psychanalyste, analyste de groupe, enseignant chercheur associé (LPCP de l’Université Paris Descartes), France

Psychologist, psychoanalyst, group analyst, associate research lecturer (LPCP of the University of Paris Descartes), France

Espaces sensibles et espaces psychiquesSi l’ambiance est une question principalement posée par la recherche architecturale, il n’est pas inintéressant de s’interroger sur la place que cette question occupe aujourd’hui dans le champ de la psychologie clinique. Cette discipline a historiquement centré son attention sur ce qui se passe intérieurement pour un sujet singulier ; mais l’extension des domaines d’application vers les pratiques de groupes (patients, famille, équipe des travail…) a amené les cliniciens et les psychanalystes à développer des conceptions et des méthodologies groupales. Dans ce mouvement, l’attention portée à la vie affective s’est étendue vers une sensorialité partagée, liante, à certains égards « hors sujet », vers une zone « limite » dans laquelle la différenciation opérée par la pensée entre l’espace environnant, la psyché et le corps s’estompe et perd sa pertinence. C’est ici que l’ambiance apparaît et prend toute sa valeur processuelle. La présence de cet éprouvé d’ensemble témoigne tout autant de l’état sensori-affectif d’un collectif qu’elle est mobilisatrice d’effets sur des façons de penser, d’agir et d’être ensemble. La prégnance et l’impact des ambiances dans les institutions hospitalières nous a ainsi amené à en étudier attentivement les évolutions et les ressorts (C. Bittolo, 2007, 2008). Quelles sont aujourd’hui les questions soulevées par la prise en compte de cet éprouvé dans la clinique des groupes ? Si l’on peut reconnaître à la qualité d’une ambiance (conviviale, tendue, distendue…) le pouvoir qu’elle détient sur des processus intrapsychiques et intersubjectifs, son absence relative à un moment donné pose la question des différentes modalités qui, dans la vie d’un groupe, concourent à la régulation d’une sensorialité diffuse. Nous avons ainsi pu souligner que des dynamiques de groupe, des styles tonico-posturaux et moteurs et certains procédés « disjonctifs » avaient le pouvoir de contenir et de réguler les forces en jeu. Une ambiance prégnante et manifeste marquerait sous cet angle une dérégulation ou un débordement de ces différentes modalités intégratives. Parmi ces modalités, le rôle de la forme prise par un groupe interroge son pouvoir de contenance esthésique ; comment l’esthétique d’une forme et l’émotion qu’elle suscite participent-elles à la transformation d’une sensorialité éparse ? Cette question interroge autant le pouvoir attracteur de l’ambiance que l’importance des rythmes.Enfin plus globalement, l’ambiance nous conduit à repenser l’étendue de la vie psychique et des phénomènes inconscients au-delà des « topiques » initialement conceptualisées par S. Freud et les articulations qui existent entre l’architecture interne de la vie psychique et l’espace sensible. Nous voici devant de vastes chantiers dont l’ambiance constitue une précieuse voie d’accès. Bibliographie Anzieu D.,1999, Le groupe et l’Inconscient, Paris, Dunod, 3ème Ed. Bittolo C., 2008, « Les ambiances et leur traitement dans les groupes en institution » in Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 50, 2008, p45-53 Bittolo C., 2007, « Introduction à la psychopathologie des ambiances », in E. Lecourt et al., Modernité du groupe dans la clinique psychanalytique, Toulouse, Erès Bion W.R.,1961, Recherches sur les petits groupes, tr. E.L. Herbert, Paris, Puf, 1965 Lewin K.,1947, « La frontière dans la dynamique des groupes » in Psychologie dynamique, Paris, Puf, 1959 Rouchy J.C.,1998, Le groupe, espace analytique, clinique et théorie, Toulouse, Erès Thibault E., 2010, La géométrie des émotions, les esthétiques scientifiques de l’architecture en France, 1860-1950, Wavre, ed. Mardaga | Sensitive spaces and psychic spacesAlthough ambience is an issue raised primarily in architectural research, it is quite interesting to explore the place this issue currently occupies in clinical psychology. This discipline traditionally focused its attention on what occurs inwardly in a singular subject; yet the extension of fields of application to group practices (patients, family, working teams) has led clinicians and psychoanalysts to develop group-based concepts and methodologies. In this movement, the attention paid to affective life has expanded towards a shared, binding sensoriality, “irrelevant” in some respects, towards a “borderline” area, where the boundaries the mind creates between one’s surroundings, psyche and body become blurred and less relevant. This is where ambience intervenes and takes on its full value as a process. The presence of this overall sentiment is as much an indicator of a collective body’s sensory-affective state as it is the generator of effects on how people think, act and behave together. The pregnance and impact of ambiences in hospitals has led us to study closely their evolution and workings. (C. Bittolo, 2007, 2008). What questions are raised today by allowing for this sentiment in the group diagnosis method? While the quality of an ambience (friendly, tense, loose, etc.) can help us recognize the power it has over intra-psychological and intra-subjective processes, its absence relative to a given moment raises the question of the different forms that, in the life of a group, converge to regulate a diffuse sensoriality. So we were able to show that some group dynamics, tonico-postural and motor styles and “disjunctive” processes had the power to contain and regulate the forces at work. From this angle, a clearly pregnant ambience would signal a deregulation or excess of these various integrative forms. Among these forms, the role of the form taken by a group raises questions about its power of esthesic capacity; how do the aesthetic of a form and the emotion it arouses contribute to the transformation of a broader sensoriality? This question addresses the attractor power of the ambience and the importance of rhythms.Finally, on a more general note, ambience leads us to rethink the scope of psychic life and subconscious phenomena, beyond the “topics” initially conceptualized by S. Freud, and the links that exist between the internal architecture of psychic life and sensitive space. A vast area of research lies before us, to which ambience offers a valuable key. Bibliography Anzieu D.,1999, Le groupe et l’Inconscient, Paris, Dunod, 3rd Ed. Bittolo C., 2008, “Les ambiances et leur traitement dans les groupes en institution” in Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 50, 2008, p45-53 Bittolo C., 2007, “Introduction à la psychopathologie des ambiances”, in E. Lecourt et al., Modernité du groupe dans la clinique psychanalytique, Toulouse, Erès Bion W.R.,1961, Recherches sur les petits groupes, tr. E.L. Herbert, Paris, Puf, 1965 Lewin K.,1947, “La frontière dans la dynamique des groups” in Psychologie dynamique, Paris, Puf, 1959 Rouchy J.C.,1998, Le groupe, espace analytique, clinique et théorie, Toulouse, Erès Thibault E., 2010, La géométrie des émotions, les esthétiques scientifiques de l’architecture en France, 1860-1950, Wavre, ed. Mardaga |

| 1. Enseignées dans le cadre du Master de Psychologie Clinique et de Psychopathologie de l’Université Paris Descartes. 2. Il s’agirait de préciser la notion de « forme » parmi les filiations issues du Gestaltisme, des théories de la communication et d’autres théories psychanalytiques sur le fonctionnement des groupes. 3. Notons sur cette question, le travail d’Estelle Thibault (2010). | 1. Taught in the context of the Master’s in Clinical Psychology & Psychopathology of the University of Paris Descartes 2. This means specifying the notion of “form” from the filiations taken from Gestaltism, communication theories and other psychoanalytical theories on how groups function. 3. See Estelle Thibault’s work on this question (2010). |

| |

EDITO N°46

20/09/2011

Catherine Lavandier

Maître de conférences au laboratoire MRTE de l'université de Cergy Pontoise, France, Acousticienne

Lecturer at the MRTE (Mobility, Network, Territory, Environment) laboratory of Cergy Pontoise University, France, Acoustician

Pauline DelaitreDoctorante au laboratoire MRTE, financée par le réseau R2DS de la région Île de FrancePhD student at the MRTE laboratory, financed by the Île de France (Paris region) R2DS network

Maria Basile

Maria Basile

Maître de conférences au laboratoire MRTE de l'université de Cergy Pontoise, France, Architecte

Lecturer at the MRTE (Mobility, Network, Territory, Environment) laboratory of Cergy Pontoise University, France, Architect

Qu'entendez-vous par zones calmes ?Pour comprendre quelles sont les caractéristiques des zones calmes en milieu urbain, Pauline Delaitre a récemment organisé deux ateliers de concertation dans le cadre de sa thèse. Ces ateliers se sont déroulés à Paris et à Cergy Pontoise et ont regroupé une vingtaine d’habitants au total. La méthode utilisée a été inspirée des « cultural probes », méthode développée par Graver en 1999. Lorsque l’on demande aux citadins : "Où iriez vous chercher du calme ?", les espaces verts sont souvent cités. Mais après quelques échanges, la caractéristique principale qui émerge, au delà de la présence de verdure, est la qualité du lieu à être perçu comme extérieur à l’espace temps urbain. La zone calme permet de s’évader de l’ambiance urbaine : « Je trouve que quand on est avenue de Clichy [à Paris], c’est très bruyant et quand vous rentrez là, vous avez l’impression d’être dans un village ». Pour qualifier une telle zone, la comparaison est très souvent utilisée. Le calme est souvent cité en référence à une autre situation: « [Ce parc] il est plus calme que celui là ». Les zones calmes se remarquent par le changement d’ambiance qu’elles proposent, que ce soit à travers une évolution spatiale ou une évolution temporelle. Plus le contraste entre deux zones ou deux moments est important, plus l'impression de calme est grande : « Une rue moche, bruyante, ce n’est vraiment pas le côté sympa de Pontoise, et là vous êtes dans ce cimetière que par ailleurs je trouve très moche, et pourtant, et bien c'est hyper calme ». Lorsque les sens sont sollicités pour leur fonction d’alerte, une fatigue attentionnelle peut en résulter : « Lorsqu’il pleut, ce n’est pas calme. La pluie rend la chaussée et les trottoirs glissants. La pluie peut gêner la vision des véhicules et peut même masquer certains bruits ». Une zone calme est perçue comme un endroit serein et sans danger qui permet de relâcher l’attention : « Quand je peux le regarder [l’orage] d’un endroit où je me sais en sécurité, ça m’apaise ». Pour être associée au calme, une zone doit être exempte "d’agressions", qu’elles soient visuelles ou auditives: « Le bus, c’est plus calme que le métro. […] Il y a le bruit du métro en lui-même et les sonneries à toutes les stations ». «Il n’y a pas de bruit et pourtant je ne considère pas cet endroit comme calme. Mais c’est parce que visuellement c’est très agressif pour moi ». Le calme permet donc de ressentir des éléments qui peuvent rappeler la nature : « Quand il y a des petits chemins, des jardins, le sol est moins dur. La texture est plus agréable, ça fait penser à des textures de campagne ». Les ateliers ont montré que dans certaines situations le calme peut être inapproprié ou faire peur : « C’est très calme mais c’est un peu mort ». La directive européenne sur la gestion du bruit de l'environnement demande de mettre en place des plans d'action pour préserver ces zones calmes. Ne faudrait-il pas aussi préserver les zones de hautes qualités acoustiques comme le suggère Lex Brown ? En effet, l'animation qui est en général liée à la présence humaine peut être souhaitée, car elle est souvent associée à la notion de partage. Toutes les caractéristiques évoquées ci-dessus doivent maintenant être déclinées en terme d'urbanisme afin d'aider les décideurs à mettre en place leurs plans de prévention du bruit dans l'environnement. | What do you mean by quiet areas?In order to provide a better understanding of the features of quiet areas in an urban environment, Pauline Delaitre recently organised two consultation workshops as part of her thesis. These workshops were held in Paris and in Cergy Pontoise and brought together twenty or so inhabitants in total. The method used was inspired by ”cultural probes”, a method developed by Graver in 1999. When we ask city dwellers: "Where would you go to find peace and quiet?", the answer often given is “parks”. But a little further on into the conversation, the main feature which emerges, beyond the presence of greenery, is the degree to which the place in question can be perceived as being outside the urban time space. The quiet area makes it possible to escape from the urban atmosphere: ”I find that when you are on Avenue de Clichy [in Paris], it’s very noisy and yet when you enter this area, you feel like you’re in a village”. It’s a comparison very often used to describe such an area. The notion of quiet is often quoted with reference to another situation: ”[This park] is quieter than that one”. What’s noticeable about quiet areas is the change in atmosphere that they offer, whether through a change of space or time. The greater the contrast between two areas or two moments is, the greater the impression of quiet is: “An ugly noisy road, it’s not exactly what you’d call the nicer side of Pontoise, and there you are in this cemetery which I also find very unappealing, yet even so it’s so very quiet”. When the senses are used for the purposes of an alert, the resulting tiredness can mean that your attention wanders: ”When it rains, it’s not quiet. The rain makes the road surface and the paths very slippery. Rain can hinder vehicle vision and even hide certain noises”. A quiet area is seen as a place which is calm and free of any danger where you can drop your guard a little: “When I can watch it [a storm] from a place where I know I’m safe, I feel at ease”. To qualify as being quiet, an area must be free from "any form of aggression", whether it be to the eyes or the ears: “The bus is quieter than the metro. […] there’s the noise of the metro itself and the buzzers at every station”. “There’s no noise and yet I still wouldn’t say that this is a quiet place. But that’s because visually I find it very aggressive”. So the quietness makes it possible to feel things which remind you of nature: “When there are little paths, gardens, the ground is softer. The texture is more pleasant, and reminds one of the textures found in the countryside”. The workshops have shown that in certain situations quiet can be inappropriate or may be frightening: “It’s very quiet but it’s a bit dead”. The European directive on noise management in the environment requires the implementation of action plans for protecting these quiet areas. But shouldn’t we also protect high quality acoustic zones as Lex Brown suggested? Indeed, the coming and going which in general denotes the presence of human beings may be desirable, because it is often associated with the notion of sharing. All the features mentioned above must now be presented in terms of town planning in order to help decision makers implement their noise prevention plans within the environment. |

| |

EDITO N°45

10/07/2011

Nathalie Boucher & Laurence Janni

Doctorantes en études urbaines. Laboratoire VESPA, Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation Culture Société, Montréal, Canada

PhD candidates in Urban Studie. VESPA Laboratory, Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation Culture Société, Montreal, Canada

Le rapport du (cyber) ethnographe urbain à l’ambianceLe chercheur en milieu urbain se doit de maîtriser l’art de l’objectivité. Pourtant, dans ses recherches, par ses méthodes, il est la proie des ambiances des espaces qu’il étudie. Faire des relevés de terrain ou se rendre sur le lieu d’une entrevue immerge le chercheur dans les ambiances urbaines. Dans les deux cas, et dans bien d’autres, ses prédispositions sensorielles auront une influence sur les données qu’il va récolter. Le chercheur doit-il contrôler ou analyser sa sensibilité aux ambiances urbaines dans sa compréhension de la ville ? A-t-il les outils théoriques et méthodologiques pour le faire? Ici, nous opposons pour l’exercice nos deux méthodologies privilégiées et leur rapport à l’ambiance. Ethnographie Aujourd’hui, l’immersion ethnographique urbaine est courte, focalisée sur une dimension ou une autre de la ville. L’ambiance est un élément puissant et saisissable, mais souvent compris comme secondaire, voire illustratif. Le Belleville de Simon1 est conçu comme un chevauchement des ambiances de Belleville qui exprime la mosaïque des usages sociaux dans ce quartier multiethnique. La saisie des ambiances ici est-elle tributaire du sujet d’études ? Un autre chercheur travaillant sur un autre sujet aurait-il saisi les mêmes sons, lumières, voix et couleurs? Les aurait-il agencés de la même façon? Les aurait-il analysés avec le même résultat ? Trop souvent, les chercheurs négligent l’importance de leurs sens. Le rapport du chercheur aux stimulations sensorielles n’est pas valorisé, est peu exploré et exploité. Pourtant, la recherche de terrain s’enrichit du partage de ces expériences avec les citadins. Les outils qui assurent un minimum de valeur scientifique au travail ethnographique pourraient être mis à contribution pour objectiver la relation à l’ambiance. Mais cet exercice de saisie et de transmission objectives du rapport aux ambiances urbaines ne dénaturerait-il pas ces expériences sensorielles toutes subjectives ? Cyber ethnographie Comment entendre ces appels subtils aux sens et tenir compte de leur écho dans la recherche urbaine ? Les nouvelles technologies, qui font leur chemin dans nos méthodes de collectes de données, pourraient peut être rendre justice aux ambiances vécues, ressenties, exprimées. La cyber ethnographie permet au chercheur de tenir le terrain à distance de ses sens. Mais est-ce ainsi donner plus d’objectivité à la recherche ou la priver d’éléments indispensables à sa compréhension du social ? Faut-il réintégrer ces données aux connaissances du terrain et si oui, comment ? Les pratiques numériques des urbains ainsi que la connectivité dans les espaces publics participent elles-mêmes de cette ambiance à saisir et au final participent de son rythme. Il y a quelques années, Finnegan2 s’est intéressée à l’importance des divers récits (personnels et institutionnels) que les acteurs rédigent sur la ville en écrivant sur eux. Les récits de chacun permettent alors de représenter le tout et l’expérience du tout. Le foisonnement des récits de cette nature sur Internet offrent de nouvelles perspectives en terme d’accès à une grande diversité de discours, de ressentis, de représentations et donc d’éléments d’ambiances filtrés par d’autres sensibilités que celle du chercheur. Internet pourrait-il être l’outil d’une étude des ambiances qui embrasseraient toutes les dimensions sensorielles... sauf celle du chercheur ? | The report of the (cyber) urban ambiance ethnographerThe researcher of urban environment has a duty to master the art of objectivity. He is nonetheless prey to the ambiances of the spaces he studies, in his research and by his methods. The researcher is submerged in urban ambiances when performing site surveys or going to the interview location. In both cases, and in many others, his sensory predispositions will have an influence on the data he collects. Should the researcher control or analyse his sensitivity to urban ambiances in his understanding of the city? Does he have the theoretical and methodological tools to do so? As an exercise, we shall compare here our two preferred methodologies and their relationship to ambiance. Ethnography Ethnographical urban immersion is currently short, focused on a given dimension of the city. Ambiance is a powerful, perceptible element, although often understood as secondary or even illustrative. The Belleville of Simon1 is designed as overlapping Belleville ambiances, which expresses the patchwork of social customs in this multiethnic quarter. Does the record of the ambiances here depend on the research subject? Would another researcher working on another subject choose the same sounds, lights, voices and colours? Would he put them together in the same way? Would he analyse them with the same result? Researchers tend to neglect the importance of their senses too often. The researcher’s relationship to sensory stimulations is not recognized and rarely explored and used. Yet field studies are enhanced by sharing these experiences with city-dwellers. The tools that guarantee ethnographical worka minimum scientific value could be put to use to objectify the relationship to ambiance. Yet wouldn’t this exercise of objective recording and transmission of the relationship to urban ambiances misrepresent these wholly subjective sensory experiences? Cyber ethnography How can we hear these subtle calls to the senses and make allowance for their echo in urban research? The new technologies that play a growing role in our data collection methods could perhaps do justice to the ambiances experienced, sensed and expressed. Cyber ethnography helps the researcher keep the field at a distance from his senses. Yet is this a way of making research more objective or depriving it of key elements for its understanding of social issues? Should this data be reintegrated into our field knowledge and, if so, how should it be done? City-dwellers’ digital practices and the connectivity in public areas in turn contribute to this ambiance that needs to be recorded, and they ultimately contribute to its pace. A few years ago, Finnegan2 examined the importance of the various accounts (personal and institutional) that city-dwellers give of the city as they write about themselves. Each account therefore helps represent the whole, and the experience as a whole. The abundance of accounts of this type on the Internet open up new vistas in terms of access to a great diversity of stories, feelings and representations, and accordingly elements of ambiance filtered by other sensitivities than those of the researcher. Could the Internet be the tool for a study of ambiances that would encompass all sensory dimensions, except that of the researcher? |

| 1. Simon, P. 1997. «Les usages sociaux de la rue dans un quartier cosmopolite». Espaces et Sociétés, vol. 90-91, p. 43-68. 2. Finnegan, R. 1998. Tales of the city. A stydy of narrative and urban life. Cambridge : Cambridge University Press. | |

| |

EDITO N°44

18/06/2011

Faten Hussein

Architecte, doctorante au CERMA UMR CNRS/MCC 1563, ENSA Nantes, France. Thèse en cotutelle dirigée par G. Hégron et J-P. Péneau, encadrée par P. Joanne

Architect, PhD Candidate at CERMA research group UMR CNRS/MCC 1563, ENSA Nantes, France. PhD cosupervised by G. Hégron, J-P. Péneau and P. Joanne

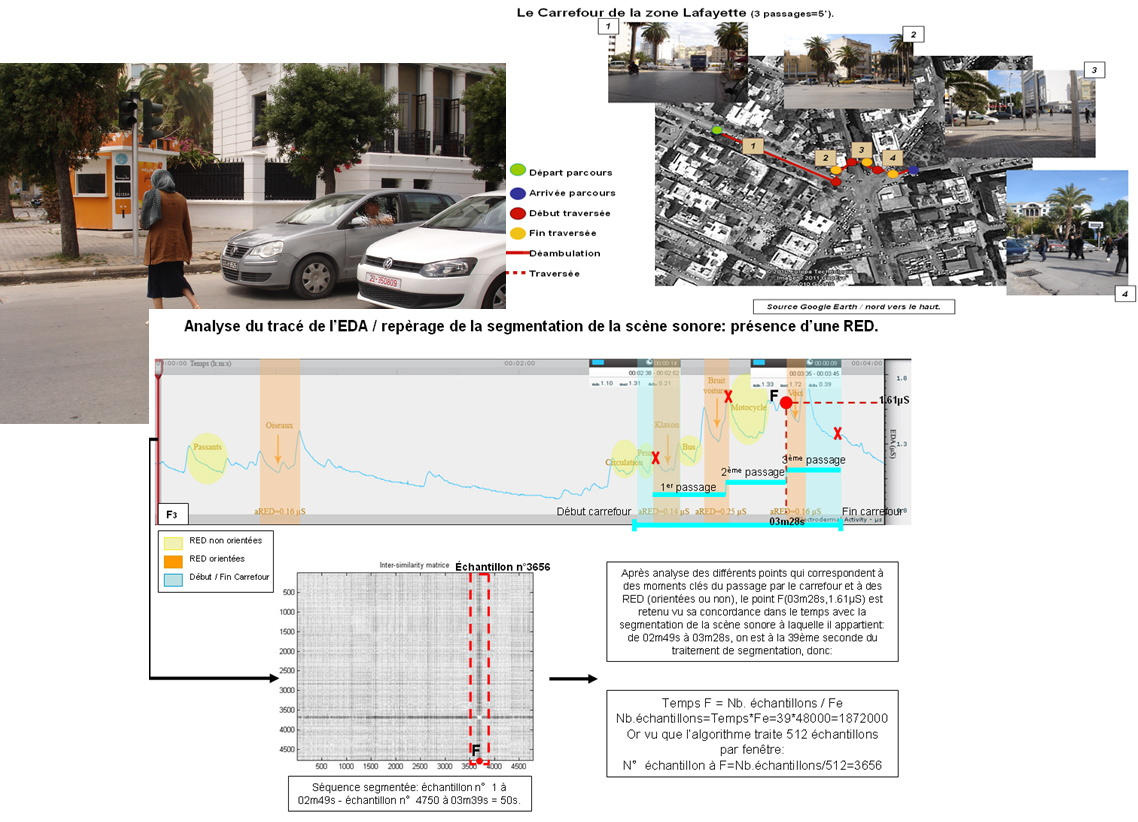

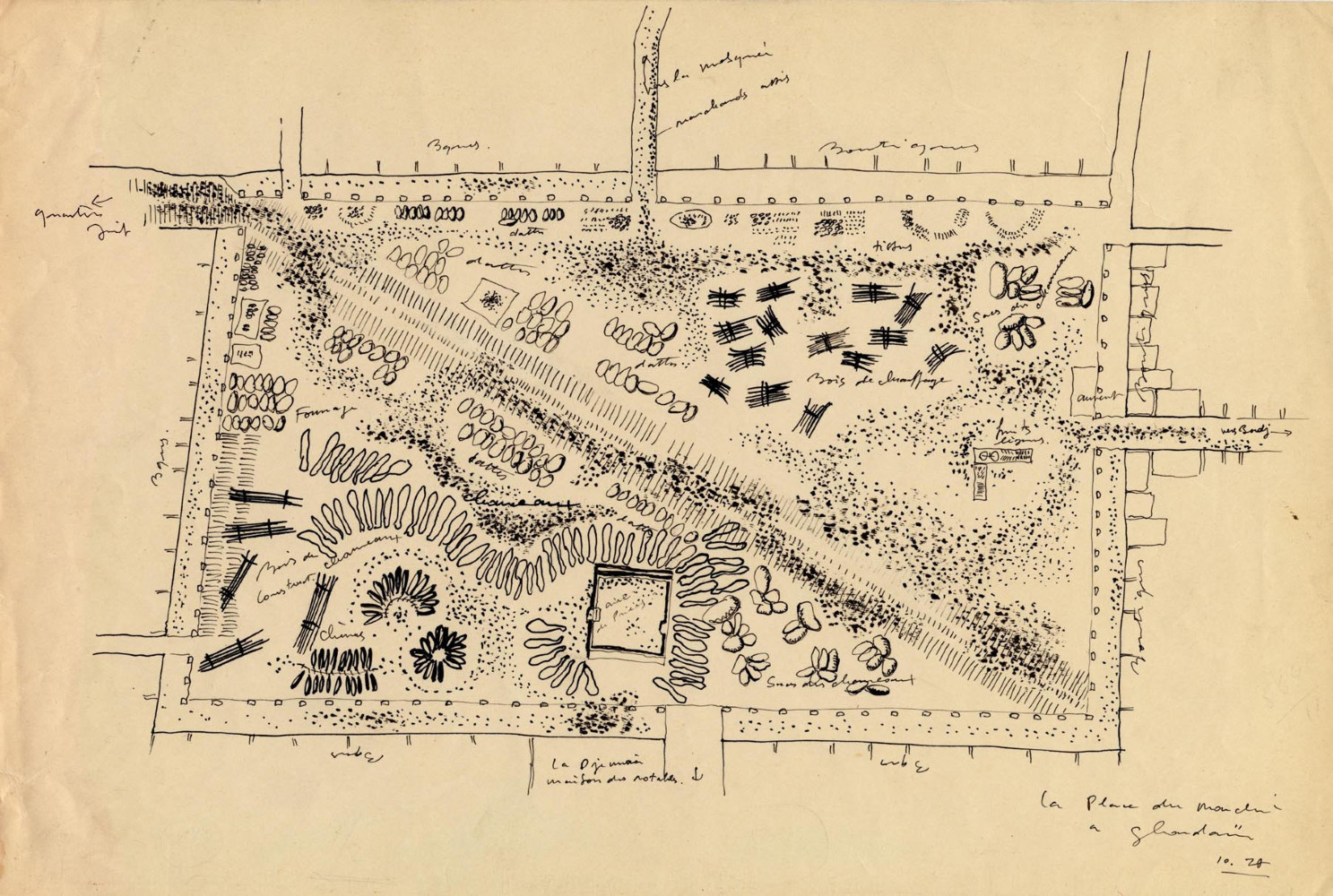

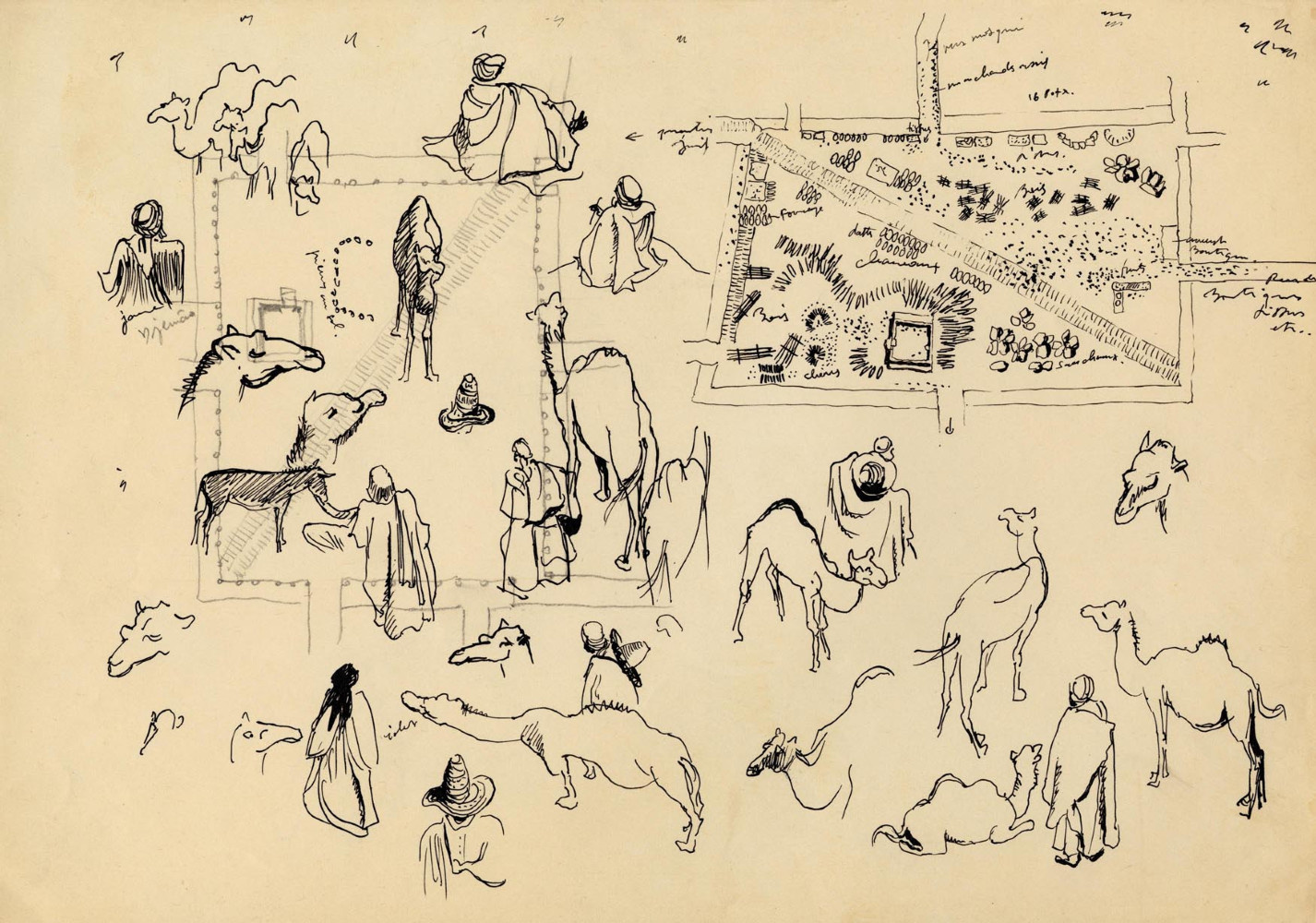

Un pied dans la ville quand on est presbyacousiqueSuzanne Soukeina, 84 ans, retraitée de la poste tunisienne, ne s’adonne plus à son activité préférée : la marche. Des problèmes cardiaques couplés à une déficience auditive liée à l’âge avancé l’obligeant à porter une prothèse auditive font que son univers se rétrécie considérablement depuis quelques années. Elle nous a fait part de ses craintes vis-à-vis de la fréquentation de l’espace public : « Je crains les chutes…tout le monde court à l’extérieur, les voitures roulent vite et ma lenteur me fait sentir que je m’expose à un danger à chaque mètre que je fais… »1. De nombreuses études qui s’intéressent à l’usage de la ville par les plus âgés pose la question de la sécurité à s’exposer dans l’espace public lorsqu’on atteint le grand âge. Les difficultés de mobilité au sens strict sont souvent le prétexte à fréquenter de moins en moins l’espace public. Un mal, aussi responsable de l’isolement de la personne âgée que la diminution de ses capacités physiques, passé souvent sous silence, à cause entre autres de son invisibilité : il s’agit de la presbyacousie. La perte de discrimination sonore chez le piéton âgé est à l’origine de nombreuses situations de dangers et d’accidents de la voie publique. Ne percevant plus les signaux auditifs d’alerte ou, quand il les perçoit, ne les situe plus à leur bonne origine, le piéton âgée se trouve vulnérable et fragilisé lors de son évolution dans la ville. Suzanne Soukeina nous confie que : « les voitures roulent vite et je n’arrive plus à entendre leurs klaxons parfois pour savoir d’où elles viennent... j’ai peur de traverser, on m’écraserait surement »2. Elle souffre d’une surdité de perception moyenne à sévère. Si sa prothèse auditive est d’une aide considérable à l’intérieur, elle n’a pas été calibrée pour l’extérieur. Afin de déchiffrer les moments clés de modification d’ambiances sonores urbaines et d’émergence d’évènements sonores qui avertissent d’un danger et que cette dame n’arrive plus à discriminer auditivement en s’engageant dans une configuration urbaine de situation de danger critique3, nous avons fait appel à la technique des « textures audio4 », une technique récente, empruntée du domaine du traitement de l’image et permettant de détecter graphiquement, sur une matrice dite d’inter-similarité5 les modifications d’ambiances sonores lors d’un parcours. Un algorithme de segmentation de scènes sonores6 a été développé à cet effet pour détecter la similarité ou non entre deux séquences sonores. Avant de traverser un carrefour, l’une des configurations urbaines accidentogènes identifiées, nous avons équipé Suzanne Soukeina d’un biocapteur sans fil qui mesure l’activité électrodermale (AED) qui est un indicateur physiologique objectif du niveau de stress et un allié de taille pour détecter graphiquement sur le tracé de l’AED un événement stressant pour notre enquêtée et confirmer l’apparition dans le temps et dans l’espace d’une situation de danger lors du parcours. Notre enquêtée a eu beaucoup de problème à traverser comme le témoigne cet extrait de son commentaire : « Nous allons traverser ce carrefour ? ça me stresse…J’ai peur, je ne sais plus à quel moment je peux traverser…je ne vois plus de loin le feu s’il est rouge ou vert et je suis obligé de me fier aux voitures qui s’arrêtent…il faut traverser là ? Oh mon dieu, cette voiture n’a pas respecté le feu…je n’ai rien entendu ni vu venir…il a klaxonné ? Heureusement que vous êtes avec moi et que le conducteur a freiné à temps sinon elle m’aurait écrasé…C’est dangereux pour moi la ville, c’est fini…»7. A l’instant ‘’T’’ où Suzanne Soukeina a traversé cette partie du carrefour non réglée par des feux de circulation routière et n’a pas pu identifier le son de l’avertisseur sonore de la voiture qui approchait, nous avons analysé la scène sonore en question grâce à l’algorithme de segmentation. En relevant les coordonnées temporelles de la RED et en les couplant avec la segmentation de la scène sonore à l’endroit ‘’X’’ de l’apparition de la réaction stressante à travers un balayage de la matrice d’inter-similarité obtenue, nous avons pouvons pu déterminer avec précision le numéro de l’échantillon de la séquence sonore sujet à l’apparition de la situation de danger qui n’a pas été identifiée par la personne âgée presbyacousique. Les « textures audio » seraient alors un indicateur sonore pertinent pour une personne âgée presbyacousique et la représentation en deux dimensions qu’elles offrent nous permettrait de détecter graphiquement l’apparition d’une situation de handicap et de prévoir ainsi les corrections nécessaires afin de permettre aux séniors de sortir de chez eux. Suite à cette détection graphique, nos recherches doctorales à visée opérationnelle dicteraient l’établissement d’un éventuel cahier des charges regroupant des dispositions et dispositifs palliatifs à l’apparition de ces situations de danger en ville pour cette population âgée (feux sonores dont le signal est modifié selon une écoute déficiente dans les aigues, un appareillage auditif intégrant une localisation de l’avertisseur sonore d’un véhicule…). | One foot in the city when we are presbycusisSuzanne Soukeina, 84 years old, retired from the Tunisian Post Office, is no more practicing her favourite activity: walking. Cardiac problems linked to hearing loss due to age, that requires her to wear a hearing aid, make his universe considerably narrow these last years. She expressed to us her problems to evolve in public space: "I fear to fall ... everyone runs outside, cars are going fast and my slowness makes me feel that i’m exposed to a danger each yard that i do..."1. Many studies exploring the use of the city by the seniors raises the question of the safety to go outside when we reach an old age. The difficulties of moving are often an excuse to less attend public spaces. Another problem, also in charge of the loneliness of the elderly as the decrease of their physical abilities, is often ignored, because of its invisibility: the presbycusis. The loss of sound discrimination in the case of old pedestrian is causing many dangerous situations and accidents when crossing roads. No longer perceiving auditory warnings signals or, when they perceive them, they can’t situate them at their true origin, old pedestrian become vulnerable when evolving in the city. Suzanne Soukeina confides that "the cars drive fast and i can no longer hear their horns to know from where they come from ... I'm afraid to cross, i’ll be crushed by the cars for sure"2. She suffers from a moderate to severe neurosensorial hearing loss. If her hearing aid is very helpful in inside and closed spaces, it wasn’t calibrated for the open spaces. To detect the moments of changes in urban soundscapes and emergence of sound events that warn of a danger that this old woman is no longer able to discriminate aurally if she’s facing an urban configuration, field of a critical situation of danger3, we have used the technique of “audio textures4”. It’s a recent technique, borrowed from the field of image processing. It allows detecting graphically, through a matrix of inter-similarity5, the modifications of sonic ambiances during an urban walk. For this purpose, a segmentation algorithm6 of audio scenes was developed to detect if there is a similarity between two audio sequences. Before crossing an intersection, one of the identified accident-prone urban configurations, we equipped Suzanne Soukeina with a wireless biosensor that measures electrodermal activity (EDA) which is an objective physiological indicator of stress level and very efficient to detect graphically on the outline of the EDA a stressful event for our subject. We can confirm with precision the occurrence in time and space of a dangerous and stressful situation during the walk. Suzanne Soukeina had a lot of problems to cross as shown by this excerpt from her comment: "We'll cross that intersection? It’s stressing me ... I'm afraid, I don’t know when I can go through ... I can’t see if the traffic light is red or green and i am forced to rely on cars that stop there ... We have to cross? Oh my god! This car didn’t stopped at the green traffic light ... I haven’t heard or seen it coming ... it honked? Fortunately, you are with me and the driver braked in time otherwise it would have crushed me ... The city becomes dangerous for me, it's over.... "7 At the moment called ''T'', when Suzanne Soukeina crossed this part of the intersection which isn’t controlled by traffic lights and she couldn’t identify a near sound of a car’s horn, we analyzed this specific sound scene with the segmentation algorithm. We proceed to a definition of the temporal coordinates of the electrodermal reaction. Then we associate them with the segmentation of the sound scene at the place called ''X'' where appears the stressing reaction through a scanning of the inter-similarity matrix obtained. Finally, we could accurately determine the number of the sample of the sound sequence corresponding to the exact moment of the emergence of the dangerous situation that hasn’t been identified by the presbycusis senior. The "audio textures" are a relevant sonic indicator for a presbycusis senior. The two-dimensional representation they provide allows us to graphically detect the occurrence of disabilities and to offer the needed corrections so that seniors leave their homes and go outside. The prospects of our PhD subject are to specify a guide that contains some palliative considerations to follow in order to avoid those situations of danger in the city faced by presbycusis elderly (traffic sonic lights which the signal is modified according to deficient hearing for high frequencies, a hearing aid incorporating a tracking of the horn’s cars...). |

| 1. Extrait d’un entretien précédant un parcours commenté réalisé avec Mme Suzanne Soukeina B. le 03/01/11 à Tunis, quartier Lafayette (12h34). 2. Extrait d’un entretien précédant un parcours commenté réalisé avec Mme Suzanne Soukeina B. le 03/01/11 à Tunis, quartier Lafayette (12h46) 3. Une situation de handicap est une conjugaison d’une diminution des performances physiques et d’un environnement matériel et humain peu favorable. Typologie des situations de handicap identifiées : les situations de gêne, de stress et de danger (d’après L. SABY, Vers une amélioration de l’accessibilité urbaine pour les sourds et les malentendants, thèse en génie civil, l’institut national des sciences appliquée de Lyon, 2007). 4. Ensemble d’éléments sonores répétitifs, organisés aléatoirement, tout en préservant une certaine cohérence temporelle et spectrale. 5. La matrice est obtenue en : d’abord, échantillonner le signal audio. Ensuite, partitionner le signal en frames de 512 échantillons via les 13 premiers coefficients MFCC (échelle de Mels de perception humaine). Enfin, capturer le degré de similarité entre 2 frames représentés par deux vecteurs i et j en se basant sur le produit de vecteurs : on obtient ainsi une matrice carrée symétrique présentant graphiquement le signal sonore tel qu’il a été traité par cet algorithme de segmentation 6. Algorithme développé au sein de l’Unité de recherche « Signaux et Systèmes », Département TIC, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT). 7. Extrait d’un parcours commenté réalisé avec Mme Suzanne Soukeina B. le 03/01/11 à Tunis, quartier Lafayette (13h17). | 1. From an interview conducted before a commented walk with Ms. Suzanne Soukeina B. the 03/01/11 at Lafayette, Tunisia (12:34). 2. From an interview conducted before a commented walk with Ms. Suzanne Soukeina B. the 03/01/11 at Lafayette, Tunisia (12:46). 3. A situation of disability results from an incompatibility between physical environment and human abilities. Three situations of disability were identified: situations of discomfort, anxiety and danger (L. SABY, Vers une amélioration de l’accessibilité urbaine pour les sourds et les malentendants, thèse en génie civil, l’institut national des sciences appliquée de Lyon, 2007). 4. A set of repetitive sound elements, random organized, but in the same time it preserves a temporal and spectral coherence. 5. The matrix in obtained by: First, sampling the audio signal. Second, segmenting the signal into frames of 512 samples over the first 13 MFCC coefficients (The Mel scale is a frequencies scale based on human perception). Third, capturing the degree of similarity between two frames represented by two vectors i and j (based on the product of vectors). We obtain a square symmetric matrix presenting the audio signal as it has been manipulated through this algorithm segmentation. 6. Segmentation’s algorithm developed by Research unit « Signals and Systems », TIC Department, National school of Engineers, Tunis, Tunisia (ENIT). 7. From a commented walk with Ms. Suzanne Soukeina B. the 03/01/11 at Lafayette, Tunisia (13:17). |

| |

EDITO N°43

18/05/2011

Anne Bertrand-Callède

Docteur en Anthropologie-Ethnologie-Préhistoire, Nantes, France

PhD Anthropology-Ethnology-Prehistory, Nantes, France

A la croisée des chemins des ambiances... et du Paléolithique SupérieurPlusieurs mois de travail se sont écoulés au cœur du Cerma, à la découverte du monde des ambiances architecturales et urbaines, qu’elles soient classées « ambiance lumineuse », « ambiance sonore », « ambiance thermique », « ambiance visuelle »… En tant que préhistorienne, avec pour période de prédilection le Paléolithique Supérieur, ce domaine de recherche me paraissait bien éloigné de celui des hommes préhistoriques, et associer cette époque à la notion d’ambiance architecturale me semblait peu scientifique. En effet, la notion d’ambiance architecturale se base essentiellement sur la perception sensible de l’environnement construit et du confort et la recherche des ces ambiances se fonde sur l’étude des phénomènes physiques tels que la lumière, la chaleur, l’humidité, le vent, le soleil, l’obscurité, sur la perception visuelle de l’environnement, de l’espace qui nous entoure. Or peut-on parler d’environnement construit au Paléolithique Supérieur alors que l’homme fait partie intégrante de son environnement naturel qu’il n’a pas encore transformé, qu’il n’a pas encore réellement construit ? Au Paléolithique Supérieur, période datée de 35 000 ans à 9000 ans avant JC, plusieurs cultures se succèdent. Les hommes vivent essentiellement de chasse, de pêche et de cueillette et tous vivent bien, en petits groupes : ce sont des nomades dont les déplacements sont essentiellement ceux de leur gibier. Le feu est maîtrisé depuis des millénaires, ils enterrent leurs morts, les premières sépultures datant de 80 000 ans avant JC. Tous ont pratiqué l’art, qu’il soit mobilier (sur objet), sur les parois dans les profondeurs des grottes, dans des abris sous roche ou encore en plein air. Ces hommes acquièrent au cours du Paléolithique Supérieur une qualité de vie beaucoup plus évoluée que l’homme contemporain ne l’imagine. Au niveau de l’habitat, selon la région où il se situe, l’homme du Paléolithique Supérieur vit soit sous tente, lorsqu’il est en plaine, soit dans des abris sous-roche présents au pied des falaises, soit à l’entrée des grottes, parfois dans des cabanes construites à l’aide de défenses et d’os de mammouth comme c’est le cas en Moravie, en Russie et en Ukraine. Nous pourrions parler pour ces dernières de premières architectures, il est plus délicat de la faire pour les tentes.L’image de l’homme préhistorique vivant au fin fond des cavernes est globalement fausse, nous n’en connaissons que de rares exemples. De façon certaine, en ce qui concerne l’habitat, le choix des campements n’est pas indifférent à l’exposition par rapport au soleil, à sa chaleur et à sa lumière, par rapport au vent, au froid qu’il peut apporter … De plus, il est vraisemblable que ces mêmes phénomènes avaient leurs rôles dans l’aménagement intérieur de l’habitat. Les grottes ornées sont un domaine beaucoup plus délicat à aborder, même si des phénomènes telle que la lumière, les ombres y ont eu leur importance, au niveau de la perception visuelle. Il est certain que la lumière – artificielle – dont disposait l’homme préhistorique participait à l’animation des figurations pariétales et, d’une façon générale, à l’ambiance mystérieuse des profondeurs des grottes. Nous découvrons aujourd’hui les peintures, les gravures et les sculptures de ces grottes dans un contexte bien distinct de celui des hommes préhistoriques, avec un éclairage très différent... Les questions relatives au rôle de la lumière, de la chaleur, du vent, de leur importance dans l’habitat préhistorique, dans le monde souterrain des grottes ornées ont bien lieu d’être posées. Cependant, beaucoup de données nous sont inconnues et qu’il est difficile d’évaluer.Les hommes préhistoriques connaissaient donc le feu. La lumière - en dehors de celle naturelle -, la chaleur étaient apportées dans les habitats par les foyers, que nous retrouvons lors des fouilles. Ils réalisaient également des lampes à graisse dont ils se servaient pour aller dans les zones obscures des cavernes, ainsi que de torches comme nous le montre les traces de mouchage sur les parois. Mais comment mesurer l’importance et le rendu de ces sources d’éclairage ? Si, grâce à l’expérimentation, la puissance lumineuse d’une lampe à graisse nous est connue, nous ignorons leur nombre, leur emplacement. De même, l’importance du soleil ou de la lumière naturelle dans les abris sous roche ou à l’entrée des grottes est souvent impossible à estimer car l’auvent des abris s’est en partie effondré ainsi que le porche de l’entrée des grottes… lorsque cette dernière est bien celle de l’homme préhistorique. Suite à ce très bref résumé de la vie au Paléolithique Supérieur, il est facile de percevoir que les phénomènes physiques à la base de la recherche scientifique des ambiances – la lumière, la chaleur, l’humidité, le vent, le soleil, l’obscurité – ont un rôle majeur chez l’homme préhistorique. Il est certain qu’il recherchait déjà un certain confort dans son habitat, que la perception visuelle dans les grottes ornées avait son importance… Mais peut-on franchir le pas et parler d’ambiance au Paléolithique Supérieur alors que l’homme préhistorique n’a pas encore construit son environnement ? En tant que préhistorienne, je me pose la question, pourquoi faut il que la notion d’ambiance soit liée à un espace construit ? Il est difficile de ne pas parler d’ambiance lorsque nous sommes au cœur d’une grotte ornée obscure, ou dans un abri sous roche ou à l’entrée d’une grotte anciennement habitée lorsque le soleil y pénètre… | At the crossroads of the ambiances... and the Upper PaleolithicI have worked several months in the Cerma, and I have discovered the world of the architectural and urban ambiances, “lighting ambiance”, “sound ambiance”, “thermic ambiance”, “visual ambiance”… As Prehistorian, with the period preferred the Upper Paleolithic, this research seemed far removed from that of prehistoric man, and associate this time with the concept of architectural ambiance seemed unscientific. Indeed, the notion of architectural ambiance is mainly based on sensitive perception of the built environment and the comfort and research of these ambiances is based on the study of physical phenomena such as light, heat, humidity, wind, sun, darkness on the visual perception of the environment, space around us. Now can we talk about environment built in Upper Paleolithic while human is an integral part of its natural environment that he has not changed and not really built? At the Upper Paleolithic, a period dating from 35,000 years to 9000 BC, several cultures succeed. The men live mainly by hunting, fishing and gathering and all are living well in small groups: they are nomads whose movements are essentially those of their game. The fire is under control for centuries, they bury their dead, the first burials dating from 80,000 years BC. All have practiced the art, whether portable (on object), on the walls in deep caves, in rock shelters or outdoors. These men acquired during the Upper Paleolithic quality of life much more advanced than people today realize. In terms of habitat, depending on where it is located, Upper Paleolithic human lives either in tents, while it is plain, or in rock shelters at the foot of the cliffs, or the entrance to the caves, sometimes in dwellings built with tusks and bones of mammoth, as is the case in Moravia, Russia and Ukraine. We could talk for the last of the first architecture, it is more difficult to do for tents.The image of prehistoric man living in the deep caverns is generally false, we know only a few examples. With certainty, as regards habitat, the choice of settlements is not indifferent to exposure to the sun, its warmth and its light, to the wind, cold can make it ... Furthermore, it is likely that these phenomena had their roles in the interior of the habitat. The caves painting are much more difficult to study, although such phenomena as light, the shadows have been important at the level of visual perception. It is certain that the light - artificial - available to the prehistoric man was involved in the animation of the parietal figures, and generally, to the mysterious atmosphere of depths of caves. Now we find paintings, carvings and sculptures of these caves in a context separate from that of prehistoric man, with a very different light... Questions concerning the role of light, heat, wind, their importance in the prehistoric settlement, in the underground world of caves paintings have reason to be asked. However, many data are unknown and it is difficult to assess. Prehistoric men knew then fire. Light - beyond its natural - heat were made in dwellings at the household level that we find during the excavations. They also realized grease lamps which they used to go into dark areas of caves and torches as we watch the traces of trimming on the walls. But how to measure the importance and rendering of light sources ? If, through experimentation, the output of a lamp fat is known to us, we do not know their number, location. Similarly, the importance of the sun or natural light in the rock shelters or caves entrance is often impossible to estimate because the canopy shelters and the entrance porch of caves have partly collapsed ...when the latter is that of prehistoric man. Following this very brief summary of life in Upper Paleolithic, it is easy to perceive that the physical phenomena at the base of scientific research ambiances - light, heat, humidity, wind, sun, the darkness - have a major role in human prehistory. Certainly he was looking for quite some comfort in its habitat, that visual perception in the caves paintings was an important ... But can we go ahead and talk to the ambiance in Upper Paleolithic while prehistoric man does has not yet built his environment? As Prehistorian I ask myself, why the concept of ambiances is related to built spaces ? It is difficult not to speak of ambiance when we are at the heart of a cave decorated with dark, or in a rock shelter or at the entrance of a cave where prehistoric man lived when the sun enters... |

| Référence : Desbrosse René et Kozlowski Janusz, Les habitats préhistoriques. Des Australopithèques aux premiers agriculteurs, Paris, éditions du CTHS, 2001, 220 p. | |

| |

EDITO N°42

23/04/2011

Julien Laurent