Réalisation audiovisuelle, Aurore Bonnet et Valerio Signorelli, sur une proposition de Jean-Paul Thibaud et Daniel Siret. Premier séminaire du GDRI-CNRS Ambiances en traduction, Réseau International Ambiances, Nantes, 9-12 septembre 2014. © Aurore Bonnet & Valerio Signorelli.

An Audio Visual experience developed by Aurore Bonnet and Valerio Signorelli based on a proposal of Jean-Paul Thibaud and Daniel Siret. First seminar of the CNRS GDRI Translating Ambiances, International Ambiances Network, Nantes, September 9th-12th 2014. © Aurore Bonnet & Valerio Signorelli.

Le son de l'ambiancedes languesÀ l’invitation de Jean-Paul Thibaud et Daniel Siret, Aurore Bonnet et Valerio Signorelli ont mené une expérience audiovisuelle en compagnie de quelques membres du Réseau International Ambiances lors du premier séminaire du GDRI « Ambiances en traduction ». Neuf personnes ont été sollicitées pour lire le même extrait des Notes sur la mélodie des choses de Rainer Maria Rilke, chacune dans sa propre langue. Ce qui a donné lieu à des enregistrements sonores et vidéo. Afin de restituer ces expériences individuelles et cette expérience commune, mais aussi pour proposer un « certain regard » (audio-visuel) sur le son de l’ambiance des langues et l’exercice au corps d’une lecture dans l’espace public, voilà une version de diffusion, à destination de la communauté animée par la recherche sur les ambiances architecturales et urbaines. Ce montage prend le parti de restituer l’originalité de cette expérience en trois temps et donc d’amener l’attention à se porter sur les voix et l’engagement corporel de ceux qui, par elles, doivent « attaquer » pour prendre place dans différents environnements urbains. Polyphonies Une voix qui émerge de l’attente curieuse et silencieuse, une voix qui amorce en suspension une expression : une personne qui ose prendre la parole toute en retenue jusqu’à ce que s’élève un mélange de voix, déclamant collégialement, chacune dans sa propre langue, le seizième paragraphe de Notes sur la mélodie des choses de Rainer Maria Rilke. Dans ce « contexte métabolique* », les propos sont indistincts, mais les rythmes et sonorités des neufs langues modulent cette nappe sonore, activent son épaisseur, ses reliefs, livrent petit à petit à l’unisson une mélodie de quelques secondes, celle d’un paragraphe, un mouvement oral. Une seconde variation tente d’amorcer l’appréhension de ces sonorités, tout en laissant entrevoir les propos du texte repris trois fois. À l’écoute de chaque langue inspirées par les réflexions initiatiques du texte, nous devenons soudain polyglotte, lecteur-interprète d’italien, de français, d’espagnol, d’allemand, d’anglais, de danois, de portugais, de grec, d’arabe. Mélodie des corps Avec l’image vidéo, se surimpose le son de l’environnement urbain. Une caméra, qui filme en très gros plan, est en train de poser son cadre sur un visage dont les lèvres épellent à voix basse le texte. La tête dodeline un acquiescement en direction d’une voix hors champ qui donne quelques recommandations et pour qui le regard se détourne brièvement. La sirène d’un véhicule d’urgence, le bourdonnement d’un hélicoptère en train de décoller, la Loire qui s’écoule en arrière plan. Le cadre change (de latéral à frontal) et s’élargit en plan américain. À partir de là et en même temps que nous nous installons pour réaliser les enregistrements vidéo et audio de l’expérience que nous leur proposons, nous avons cherché à capter les manières qu’ont eu chacun de prendre place dans l’environnement urbain et répondre ainsi à l’appel du texte - et du dispositif qu’il a inspiré - de livrer une lecture dans l’ample mélodie nantaise. « Que ce soit le chant d’une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne - toujours veille derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret de ta solitude : tout comme l’art du vrai commerce c’est : de la hauteur des mots se laisser choir dans la mélodie une et commune. » Rainer Maria Rilke, Notes sur la mélodie des choses (XVI). Une mise en corps de l’oralité, car le texte de Rilke parle aussi de cette médiation corporelle pour donner à la voix son espace dans la mélodie des choses. C’est la part la plus importante que nous choisissons de donner à voir dans ce projet audiovisuel. L’exercice est difficile, la situation périlleuse : seul-e, cerné-e, surexposé-e, dans la ville qui n’attend pas, ni n’entend. Se mettre en projet. Chacun, par sa présence, trouve la parade, déploie de petits gestes : attendre, écouter, observer les émergences sonores et lumineuses, tenir contenance en ajustant ses vêtements, sa coiffure, répondre aux sollicitations de réglage du matériel, interpeller ceux qui l’ont entrainé là, chercher ses appuis, s’ancrer tout en luttant contre la rigidité de son corps. Bafouiller, s’interrompre, recommencer. Sourire, rire, s’élancer avec humour et dérision. Le son de l’ambiance des langues Dès lors que chacun de la hauteur des mots s’est laissé choir : après que le texte a été répété dans les neufs langues et que le dispositif a été apprivoisé par chacun ; au moment de restituer cette expérimentation et sa mélodie polyphonique dans ce troisième temps du montage, nous avons choisi que l’audio se joue des voix que l’image laisse attendre, qu’il se joue des sonorités du dispositif, qu’il brouille et ouvre d’autres pistes, qu’il se distancie soudain des personnes rencontrées dans l’expérience et qui ont incarnées une langue pour enfin laisser entendre cette mélodie une et commune, cette mélodie des choses. * En référence à l’ « effet de métabole » : « Effet perceptif sonore décrivant les relations instables et métamorphiques entre les éléments composant un ensemble sonore. (…) En grec ancien, le mot metabolos signifie ce qui est changeant, quelque chose qui est en métamorphose. Ici, le changement considéré affecte le rapport des éléments qui composent l’environnement sonore, celui-ci pouvant se définir comme l’addition et la superposition de sources multiples entendues simultanément. » Jean-François Augoyard, Henry Torgue (eds.), A l’écoute de l’environnement. Répertoire des effets sonores. Editions Parenthèses, 1995, p 86-91. | The Sound of the Ambianceof LanguagesThe here presented audio visual experience is based on a proposal by Jean-Paul Thibaud and Daniel Siret, and developed by Aurore Bonnet and Valerio Signorelli, during the first seminar of the GDRI « Translating Ambiances » of the International Ambiances Network.

We asked nine members of the International Ambiances Network to read an extract of the poem Notes on the Melody of Things (Rainer Maria Rilke, paragraph XVI), in their own languages. The multimedia product, obtained by using audio and video devices, allowed us to render the individual and shared experiences of the participants by considering how the sound of their languages describes and influences the urban ambiances, and how the body language fits this situation of reading in public spaces. The final result is addressed to the research community working on the ambiances in the architectural and urban realm. The product renders the originality of the experience in three parts aimed at highlighting the attention on the voices and the commitment of body languages of the participants that need to find the right moment to take their place in the various urban environments. Polyphonies A voice emerges from the curious and silent waiting, a voice that triggers a suspended state: someone dares to speak with restraint, until a combination of different idioms rises to declaim the sixteenth paragraph of Notes on the Melody of Things (Rainer Maria Rilke). Within this "metabolic context"* , words are indistinct but the rhythm and sounds of the nine languages create a clear sonic stratum, giving it thickness and density, highlighting its reliefs, and developing slowly a brief melody of the paragraph, the act of an "oral movement". Afterwards, the second experience unravels the various sounds by suggesting the words of the poem for three times. Listening the inspiration of each languages, through the initiatory reflection of the text, we suddenly become Italian, French, Spanish, German, English, Danish, Portuguese, Greek, Arabic interpreters and readers. Bodies melody The sounds of the urban environment are superimposed on the video. A close-up camera frames a visage/face whose lips whisper the text. The head nods to a voice-over that gives some recommendations and for whom the gaze is attracted and moves away briefly. An ambulance siren, the hum of a helicopter taking off, the river flowing in the background. The close-up changes to a medium shot, from side to front. At the same time, during the set up of the scene, the camera captures the manners in which the participants find their place in the urban environment, and thus meeting the poem words, to perform into the Nantes’ broad melody. « Whether it be the singing of a lamp or the voice of a storm, whether it be the breath of an evening or the groan of the ocean — whatever surrounds you, a broad melody always wakes behind you, woven out of a thousand voices, where there is room for your own solo only here and there. To know when you need to join in: that is the secret of your solitude: just as the art of true interactions with others is to let yourself fall away from high words into a single common melody. » Rainer Maria Rilke, Notes on the Melody of Things (XVI). As described in Rilke's text, the orality materialises itself through the bodily mediation, which gives to the voice its space among the melody of things. This is the most important part that we choose to highlight in our audio visual project. The exercise is difficult, the situation is dangerous: alone, surrounded, watched in the city which does not wait nor listen to us. It is necessary to expose ourselves. Everyone, in their presence, finds the way to ride out the obstacles, performs small gestures: to wait, to listen, to pay attention at sound and luminous stimuli, find confidence by adjusting clothes, hair, to react to the requests of the authors, to "rebuke" those who have led him into this situation, to look for support, to struggle against the stiffening of their body. To falter, to get wrong, to start again. To smile, to laugh, to embark upon the experience with humor and self-irony. The sound of the ambiance of the languages Once the participants have let themselves fall from "high words" in this third time to reproduce the experience and its polyphonic melody, the multimedia product misleads the listener by detaching the voices and the images. Playing with the sounds of the different recording devices, it blurs and defines other paths, it suddenly takes the distance from the participants met up during the experience and that they have embodied a language to finally give to understand a single common melody, the melody of things. * "Metamorphosis effect": "A perceptive effect describing the unstable and changing relations between elements of a sound ensemble. (...) The ancient Greek word metabolos (in French "métabole") means that which is variable - something that is in metamorphosis. Our considered modification here involves the relation between elements that compose the sound environment, defined as addition and superimposition of multiple sources heard simultaneously". Jean-François Augoyard, Henry Torgue (eds.), Sonic Experience. A guide to everyday sounds. (trans. A.McCartney & D.Paquette), Montreal, McGill Queen's University Press, 2006, p 73-74 | |||||||

Métadonnées Titre : Le son de l'ambiance des langues Durée : 13’46 Réalisation audiovisuelle : © Aurore Bonnet & Valerio Signorelli Sur une proposition de : Jean-Paul Thibaud et Daniel Siret Contexte : Premier séminaire du GDRI-CNRS Ambiances en traduction, Réseau International Ambiances Lieu : Nantes (FR) Date : 9-12 septembre 2014 Dispositif technique 2 caméras : une caméra mobile qui enregistre en très gros plan, dédiée aux expressions fines des personnes (regards, sourires, respiration) ; une caméra sur trépied qui enregistre en plan américain et capte la mise en corps de l’expérience, les gestes et interactions. 2 prises de son additionnelles : un micro cravate porté par le lecteur ; un micro directionnel sur pied associé à la caméra fixe. 4 lieux dans la ville de Nantes : les bords de Loire au pied du pont de la Duchesse Anne, la place Graslin, la terrasse et la place centrale de l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes. 9 langues : allemand, anglais, arabe (Égypte), danois, espagnol, français, grec, italien, portugais (Brésil). 48 heures : temps imparti pour réaliser et livrer la première version de cette exploration audiovisuelle (captation, montage et diffusion lors du séminaire). Contacts

|

Metadata: Title: The Sound of the Ambiance Languages Duration: 13'46 Audio visual production: © Aurore Bonnet & Valerio Signorelli based on a proposition by Jean-Paul Thibaud and Daniel Siret Context: First seminar of the CNRS GDRI Translating Ambiances, International Ambiances Network Location: Nantes (FR) Date: September 9th 12th 2014 Technical devices: 2 cameras: a mobile camera for close-up, focused on grabbing the tiny expressions of the participants (gaze, smile, breathing) ; a fixed camera for close-medium shot to capture the "materialisation" of the experience, the gestures and the interactions. 2 additional sound recordings: a lavalier microphone for the reader; a directional microphone stand next to the fixed camera. 4 places in the city of Nantes: Loire banks next to the bridge Duchess Anne, Place Graslin, the terrace and the « place centrale » of the National School of Architecture in Nantes. 9 languages: German, English, Arabic (Egypt), Danish, Spanish, French, Greek, Italian, Portuguese (Brazil). 48 hours: time allotted to complete and deliver the first version of this audio visual exploration (recordings, editing and broadcasting at the seminar). Contacts

|

Mardi 9 Septembre 2014Séminaire du GDRI Ambiances en traduction

| Tuesday September 9, 2014Seminar of the GDRI Translating Ambiances

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mercredi 10 Septembre 2014Séminaire du GDRI Ambiances en traduction (suite)

| Wednesday September 10, 2014Seminar of the GDRI Translating Ambiances (following)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jeudi 11 Septembre 2014Le Réseau International Ambiances : bilan, projets et gouvernance

| Thursday September 11, 2014The International Ambiances Network: outcomes, projects and governance

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vendredi 12 Septembre 2014 La revue Ambiances : présentation et perspectives La revue Ambiances : présentation et perspectives

| Friday September 12, 2014 The Ambiances Journal: presentation and prospects The Ambiances Journal: presentation and prospects

|

Participants | |

|

|

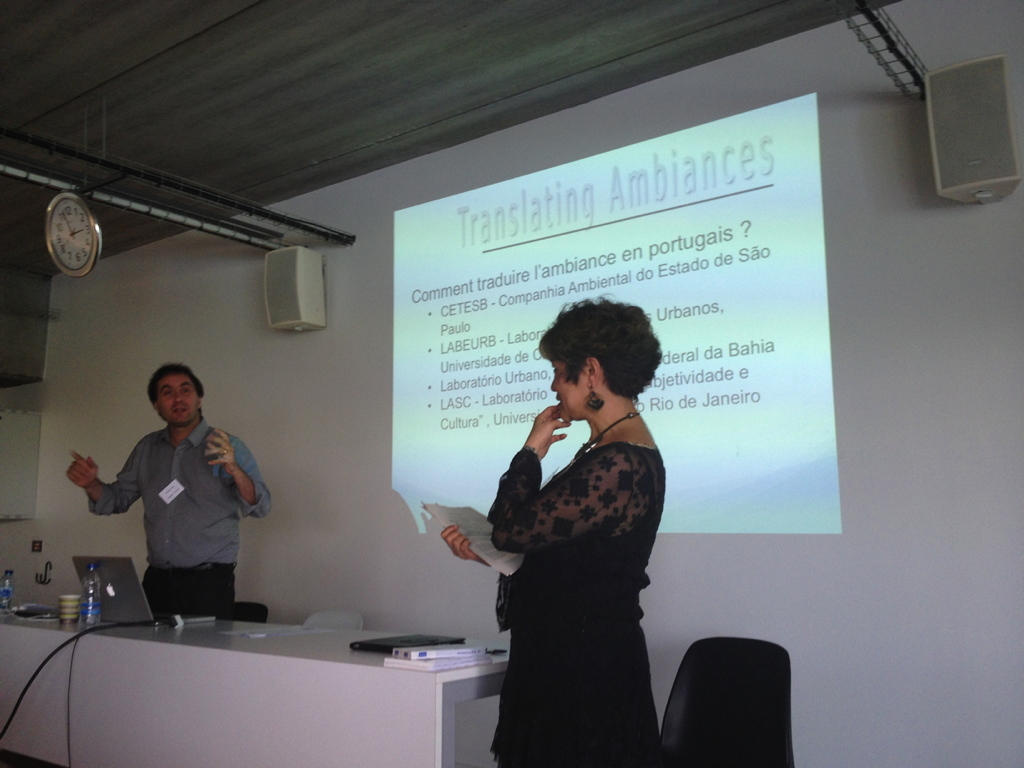

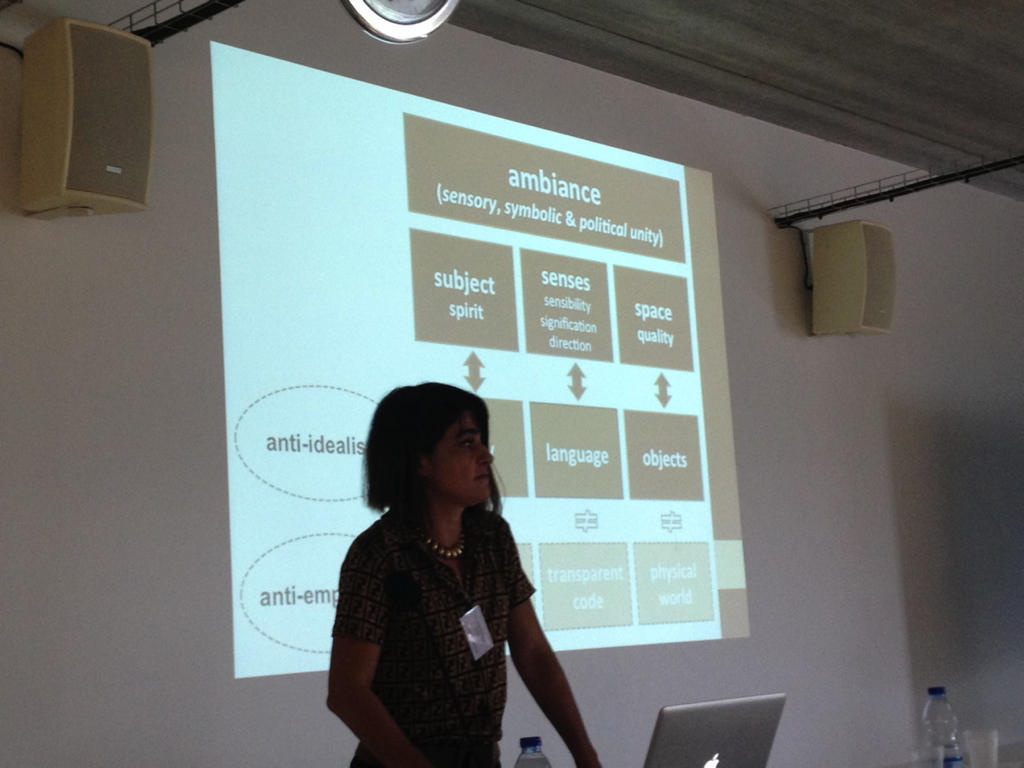

Communications of the session on linguistic translations

Synthesis and Perspectives of the seminar

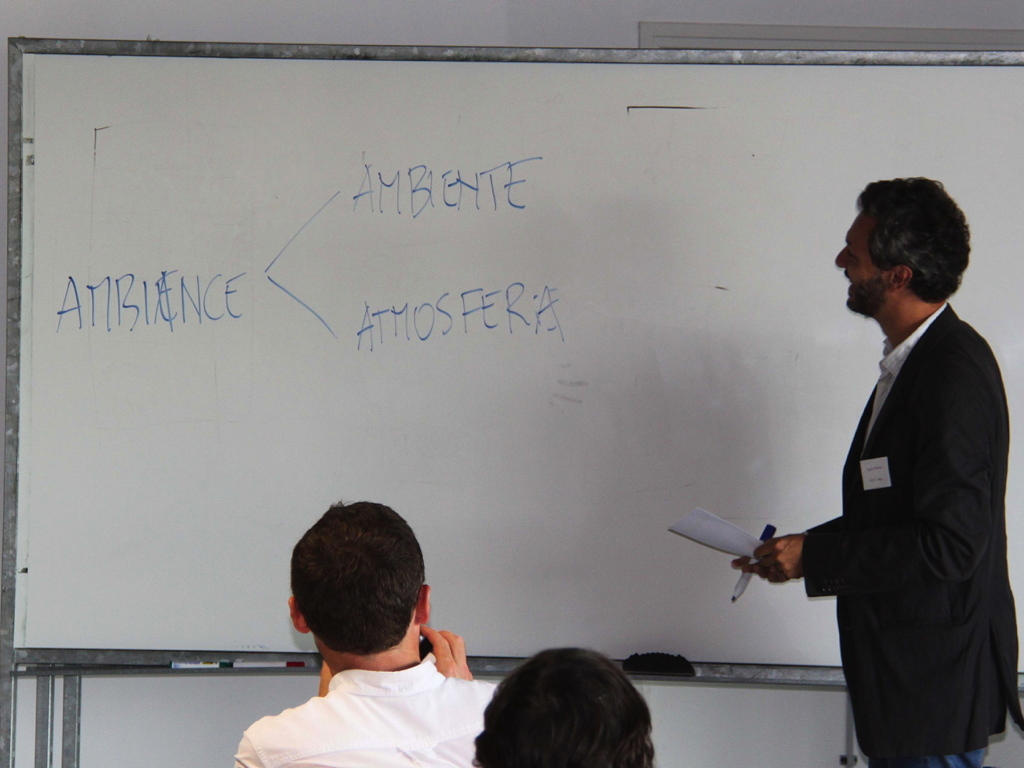

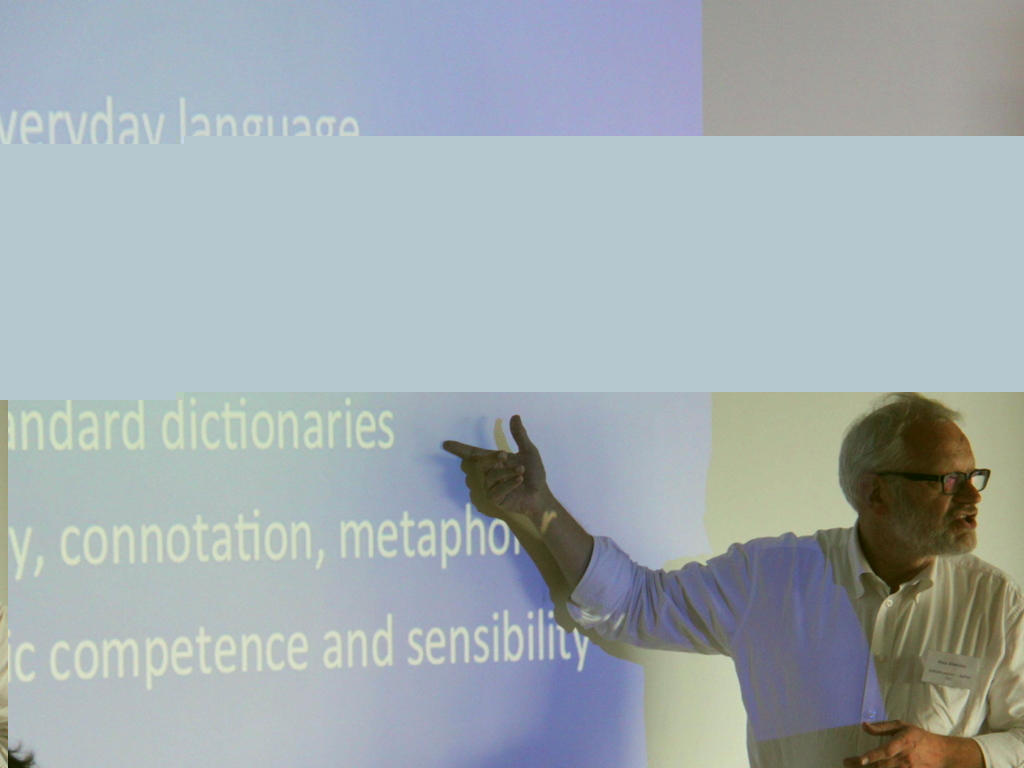

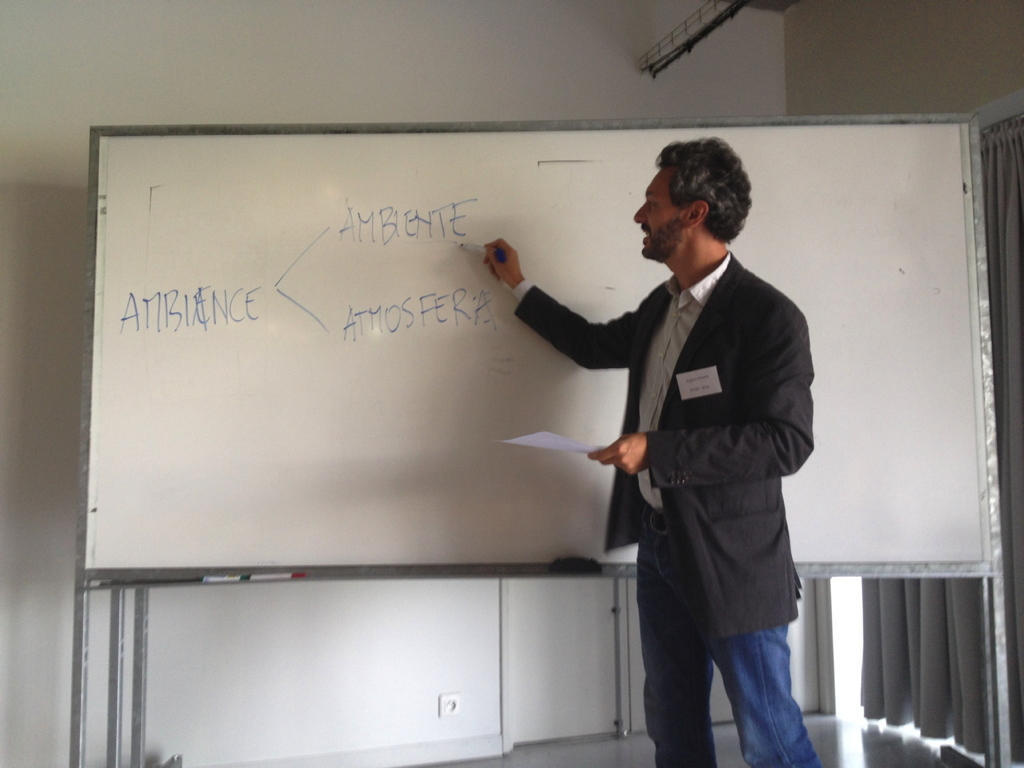

Bilan du 1er séminaire du GDRIAmbiances en traduction : traductions linguistiques Jean-Paul Thibaud Ce bilan s'appuie sur les diverses contributions et les nombreux débats tenus au cours des deux journées. Que tous les participants à ce séminaire soient remerciés ici. D'autres documents écrits devraient étayer pour largement ce bilan, issus des communications scientifiques elles-mêmes, des synthèses effectuées en fin de séminaire, du travail de workshop et de l'expérience sur la musique des langues. 52 personnes ont pris part au séminaire, représentant 10 pays différents. Le séminaire s'est déroulé dans deux langues principales (non exclusives) : français et anglais. Cadrage du séminaireL'objectif principal de ce premier séminaire du GDRI était de mettre le terme "ambiance" à l'épreuve des traductions linguistiques. Cette première modalité de traduction consiste à rechercher des équivalents dans d’autres langues au terme français d’ambiance. De toute évidence il n’existe pas de mot exactement identique à celui-ci en arabe, en italien, en danois, en portugais-brésilien... En procédant au travail de traduction, il s’agit de faire jouer les écarts entre les cultures et entre les langues, d'apprendre des écarts, et de mettre au travail l’« hospitalité langagière » telle qu’en parle Paul Ricœur. Cette mise à l’épreuve de la langue suppose d’abandonner la fiction d’une traduction parfaite et littérale pour lui préférer une entreprise de reformulations successives. En cherchant des équivalents et en s’interrogeant sur la(les) meilleure(s) version(s) possible, c’est à chaque fois un nouveau champ sémantique qui s’ouvre, une nouvelle manière de découper le réel qui apparaît, nécessitant de clarifier autant que possible les acceptions du terme "ambiance" et révélant par là même les potentialités et limites du mot français. En bref, le passage par la traduction linguistique devient un moyen heuristique de déconstruire cette notion, de mettre en évidence ce qu’elle contient d’implicite, de faire apparaître des ressources jusqu’alors inexplorées et d’ouvrir son aire de signification. Il s’agit donc ici de faire œuvre de clarification. Déroulement du séminaireLe séminaire s'est appuyé sur trois actions complémentaires :

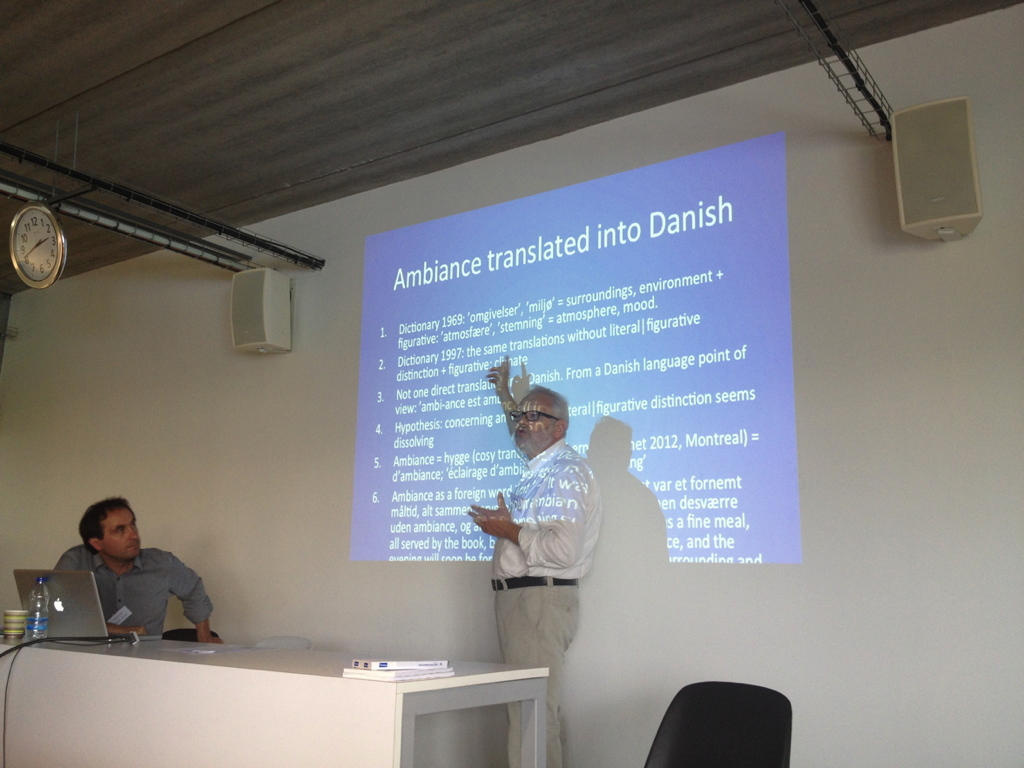

L'exercice de la traductionPour répondre à la demande qui avait été faite de réfléchir à la traduction du terme "ambiance" dans une autre langue, une grande diversité de manières de travailler sur les traductions a été mise en œuvre : élaborer un réseau ou un cluster sémantique, revenir à l'étymologie, dégager quelques grandes acceptions du terme, s'appuyer sur la littérature, explorer les usages courant des mots, s'appuyer sur des dictionnaires, questionner l'idée même de traduction. D'un tel exercice, il est possible de tirer plusieurs enseignements et pistes à développer :

Revisiter la traduction linguistiqueLa mise en œuvre de traductions linguistiques du terme ambiance pose de nombreuses questions fondamentales et ne peut faire l'économie d'une réflexion plus générale sur le langage. De nombreuses positions et perspectives ont été proposées, qui pointent du doigt la complexité et les limites de l'exercice de traduction proposé.

Ouverture à d'autres questionsLes discussions sur la traduction ont donné lieu à d'autres questions qui impliquent la conception même que nous développons de la thématique des ambiances. Plusieurs points fondamentaux ont été évoqués qui pourraient se poursuivre d'une manière ou d'une autre dans les séminaires à venir.

So what ?(Miles Davis)A plusieurs reprises, la question a été posée de l'apport, des conséquences et de la finalité d'un tel travail sur les traductions linguistiques. Ne prend-on pas le risque d'un exercice par trop scholastique ? Un tel questionnement nous permet-il d'avancer dans nos recherches ? Une posture pragmatiste en termes d'ambiance ne pourrait-elle pas nous aider à travailler sur les effets et les modes opératoires d'un tel domaine ?

De nombreuses questions ont été ouvertes qui ne se limitent pas à des questions purement lexicales ou même linguistiques mais s'ouvrent à des discussions d'ordre théorique, conceptuel, méthodologique et pratique. Les séminaires à venir du GDRI pourraient se saisir de telles questions.

| Outcome of the GDRI 1st seminarTranslating ambiances: Linguistic Translations Jean-Paul Thibaud This account is based on the various contributions and many debates in the course of the two-day gathering. Our thanks to all those who took part in the seminar. Other written documents may consolidate this account, drawing on the scientific papers themselves, summaries proposed at the end of the meeting, output from the workshop and experimentation on the music of language. Fifty-two people, from ten different countries, took part in the seminar. The proceedings used two main languages – French & English – (though not exclusively).

Presentation of the seminarThe first form of translation consists in looking for words in other languages equivalent to the French term ‘ambiance’. Obviously there is no exact equivalent for the word in English, Italian, Danish or Portuguese. So any translation work must focus on the differences between cultures and bring into play the ‘linguistic hospitality’ advocated by Paul Ricoeur. Putting the foreign language to the test in this way therefore means giving up the pretence of a perfect, literal translation, and adopting in its place a series of reformulations. In looking for equivalents and wondering which is the best possible version, a new semantic field opens on each occasion, revealing new ways of dividing up reality, while requiring us to clarify as much as possible our understanding of the term ambiance, which in turn reveals the potential and limits of the French word. In short language translation turns into a heuristic means of deconstructing the concept, of highlighting its implicit content, but also uncovering as yet unexplored resources and broadening the scope of its meaning. In short, our purpose here is to achieve greater clarity. Seminar programmeThe seminar involved three additional actions:

The practice of translationIn response to demands for debate on how to translate the word ‘ambiance’ into other languages, a great many different ways of working on translation were deployed: working out a semantic network or cluster; going back to the etymology; highlighting accepted meanings for the term; drawing on literature; exploring everyday usage; consulting dictionaries; querying the concept of translation itself. Several lessons may be learnt from this undertaking, leading to further research.

Taking a fresh look at translation into other languagesUsing translations of the word ambiance into other languages raises many basic questions and cannot do without more general thinking of language. Seminar participants adopted many positions and views, drawing attention to the complexity and limitations of the proposed exercise in translation.

Opening up to other questionsThe debate on translation prompted other questions which directly concern the conception of the ambiance theme we are developing. Several basic points were raised which might be followed up in various ways by subsequent seminars.

(Miles Davis)So what?Several times speakers asked about the contribution, consequences and finality of such work on translations into other languages. Is there not the risk of indulging in too academic an exercise? Does such inquiry help our research progress? Surely a pragmatist posture with regard to ambiance would help us in our work on the effects and operating modes of such a field?

Many questions have been raised which go beyond purely lexical or even linguistic issues, opening the way for discussions relating to theory, concept, methodology and practice. Future GDRI seminars could focus on such questions. |

| |

| |